|

舎人城(とねり) |

| 別称 : 舎人屋敷 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 舎人氏 | |

| 遺構 : なし | |

| 交通 : 日暮里・舎人ライナー見沼代親水公園駅 または舎人駅徒歩10分 |

|

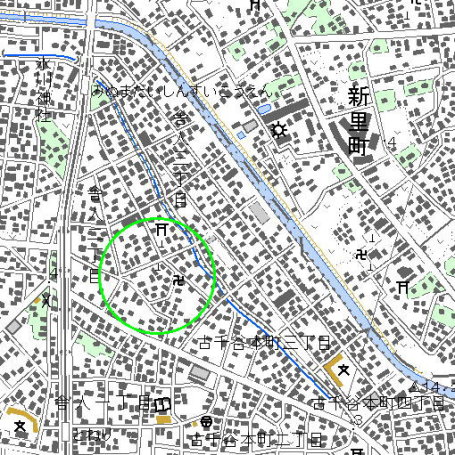

<沿革> 土豪舎人氏の居城とされる。舎人氏の出自は不明だが、一般には舎人の地名は舎人氏が 居住したことによるとされる。ただし、領主が先か地名が先かは鶏卵の議論で確証はない。 後北条氏重臣遠山綱景の娘婿は、舎人城主舎人経忠とされる。経忠は、永禄七年(1564) ないし翌八年の第二次国府台合戦で、綱景とともに討ち死にした。経忠の妻(綱景の娘)は、 その後同じ北条氏重臣の大道寺政繁に再嫁し、経忠の子は政繁の養子となって隼人直英と 名乗った。 近年の研究では、織田信長の師で「岐阜」の名付け親でもある沢彦宗恩は、舎人氏の出身 であるとする説が提唱されている。これが正しければ、沢彦は経忠の一世代前あたりの人物 ということになる。さらに、信長の傅役として知られる平手政秀の母または妻も舎人氏である とする説もある。 名古屋市東区には舎人町という地名があり、舎人八左衛門なる武士に因んだものとされて いる。前出の直英は後に尾張藩に仕え、名古屋城築城に才を発揮したとされる。あるいは、 この直英の事跡が舎人氏のものとしてカウントされた可能性も考えられるが、詳細は不明で ある。八左衛門と武蔵舎人氏との間に関連があるかも定かでない。 『新編武蔵国風土記稿』には、「舎人土佐守と言人住せし所なり」とあり、土佐守について 「高野山の過去帳に土佐守永禄十一年五月廿六日卒と記し、舎人孫四郎月牌料を寄附せし よし」とある。土佐守なる人物の存在について、『日本城郭大系』ではやや懐疑的である。もし 実在し、高野山の過去帳どおり永禄十一年(1568)に没したとすれば、経忠死後の人という ことになり、またその跡を孫四郎なる人物が継いだことになる。ただし、経忠死後も舎人城が 存続したか否かは詳らかでない。 <手記> 日暮里・舎人ライナーの開通により、「舎人」の地名はいくらか知られるようになりました。 舎人とは古代大和朝廷の下級職であり、領主の名が地名に転じたとする順序は妥当である といえます。ただ「トネリ」の読みはアイヌ語に起因するとする説もあるようで、やはりどちらが 先かはいまだ鶏卵の議論のようです。 『記稿』によれば、かつては一町四方の堀が残っていたとあり、典型的な方形館であったと 考えられます。字北浦と呼ばれるところがその跡とされていますが、現在これがどこを指すの か不明です。江戸時代には赤山街道舎人宿が開かれ、「西門寺橋」バス停の脇には「是より 舎人宿跡」の標柱が建っています。西門寺橋バス停は南北朝時代の開基とされる西門寺の 門前にあるのですが、周辺を見回しても橋らしきものはありません。あるいは、これこそ舎人 城址の堀跡に架けられていた橋だったのかもとも推測されます。西門寺とバス通りの間には、 寺を迂回するように緩やかにカーブする小路があります。おそらくこちらが赤山街道の旧道と 思われ、舎人城は旧街道の毛長川側にあり、西門寺に隣接して営まれていたのではないか、 というのが個人的な推測です。 |

|

| 「是より舎人宿跡」標柱と西門寺橋バス停。 | |

| 西門寺。 | |

| 西門寺前の通り。旧街道か。 | |

| 見沼代親水公園沿いの諏訪神社。 | |