|

常山城(つねやま) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 上野隆徳か | |

| 遺構 : 曲輪、石垣、土塁、堀、虎口、井戸 | |

| 交通 : JR宇野線常山駅徒歩40分 | |

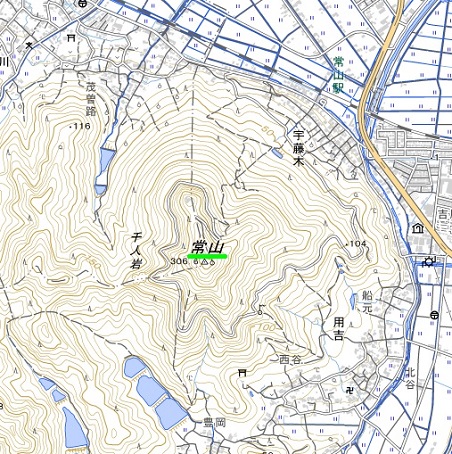

<沿革> 一般には、上野氏によって文明年間(1469〜86)に築かれたといわれる。ただし、 備中上野氏は永正六年(1508)に将軍となった足利義稙の命を受けて、足利氏庶流 の上野信孝が鬼邑山城に送り込まれたことにはじまる。信孝は弟ないし子の頼久を 松山城に入れ、鬼邑山城はやはり弟ないし一族とされる上野高直に預けて帰洛した。 江戸時代の中期に編纂された『備前軍記』には、文明十五年(1483)の福岡合戦に 参戦した児島の住人として上野姓の人物が複数名挙げられているが、上述の経緯 と矛盾している。 松山上野氏は頼久の子・頼氏の代で滅び、高直の子・隆徳は常山城主として知ら れている。したがって、高直ないし隆徳の代に、何らかの理由で備中鬼邑山城から 備前常山城へ移ったものと推測される。常山城が上野氏によって新たに築かれた のか、もともとあった城砦なのかは定かでない。 隆徳は備中の戦国大名・三村元親の妹・鶴姫を娶り、元親が天正三年(1575)に 三村氏の仇敵である宇喜多直家と結んだ毛利氏から離反すると、これに追随した。 同年五月に元親が攻め滅ぼされた後も抵抗を続け、常山城は小早川隆景の率いる 数千の軍勢に攻囲された。対する籠城兵は200名余であったとされ、多勢に無勢で またたく間に追い詰められ、隆徳は嫡男・隆秀と共に自害して果てた。落城に際し、 鶴姫は30名ほどの侍女を束ねて毛利勢へ突撃をかけ、毛利家重臣の乃美宗勝に 一騎打ちを挑んだ。しかし宗勝はこれを拒否し、思わぬ「女軍」の奇襲に浮足立った 自軍を立て直して応戦した。鶴姫はもはやこれまでと城内へ取って返し、自害したと いわれる(常山合戦)。 毛利氏支配下での常山城の扱いについては明らかでない。天正十年(1582)二月、 織田氏に寝返っていた宇喜多氏が児島へ出兵すると、隆景の弟・穂井田元清を大将 とする毛利軍が常山の東の麦飯山に布陣した。同月二十一日、八浜城に入っていた 宇喜多勢と麦飯山麓で合戦となり、宇喜多軍は大将の宇喜多基家が討ち死にする 大敗北を喫した(八浜合戦)。 同年の本能寺の変を経て羽柴秀吉が台頭し、天正十一年(1583)以降に中国国分 が行われると、児島郡は宇喜多家に割譲された。常山城は宇喜多家重臣・戸川秀安 に与えられ、2万5千石を領したとされる。『備前軍記』では、上野氏滅亡後の同四年 (1576)に、毛利氏から当時はまだ同盟者であった宇喜多氏に常山城が与えられ、 秀安が入城したとされているが、八浜合戦の経緯を鑑みるに事実とは考えにくい。 秀安が隠居すると、跡を嫡男の逵安が継いだが、直家の子・秀家やその寵臣・長船 紀伊守(綱直)らと対立し、慶長五年(1600)に岡越前や花房正成といった他の重臣ら と共に出奔して徳川家康に召し抱えられた。同年の関ヶ原の戦いで宇喜多家は改易 となるが、この間の常山城の扱いは不明である。 宇喜多家に代わって小早川秀秋が備前国主となると、家臣・伊岐真利が常山城主 となった。慶長七年(1602)に秀秋が早世して小早川家が断絶し、翌八年(1603)に 池田忠継が岡山藩に入封すると、忠継は常山城を廃して下津井城を取り立てた。 <手記> 常山は児島半島で3番目に高い標高307mたそうです。見る角度によっては円錐形 をしていて「児島富士」とも呼ばれるようですが、上の地図からも分かる通り北と北東 に尾根が延びており、主城域もこれに従ってV字型をしています。城域の4分の3ほど が玉野市に、残り4分の1が岡山県南区に属しています。 常山駅の南西に、秀安の法名にちなんだ霊廟「友林堂」と墓所があり、その上手の 道路沿いに登山者用の駐車場が用意されています。さらに南東の道路沿いに登山口 があり、主城域までは30分ほどの道のりです。登り始めてまもなく広い削平地が現れ、 居館跡ないし根古屋などとも思われますが、確証はありません。 V字尾根の谷筋にある底無井戸と、その下の腰曲輪から主城域となります。井戸は 涸れたことがないのが名前の由来だそうで、建屋を覗くと今も満々と水を湛えていま した。 井戸の上手に左右の尾根への分岐があるので、ぐるっと一周して戻ってくることが できます。どちら周りでも労力に差はありませんが、分かりやすさという点で北東尾根 から登るルートをお勧めします。北東尾根には惣門丸・矢竹丸・東三の丸・東二の丸 などの腰曲輪群が続いていますが、東二の丸に電波塔が建っているため後世の手が 入っている部分も少なくありません。 本丸は広く、展望台もあるのですが、現在は立入禁止のようでした。周囲がだいぶ 荒れているため、登ったところで眺望は開けていないでしょう。一番の見どころは南西 の兵庫丸から見る本丸の石垣です。孕んでしまっている箇所もありますが、全体的に 穴太積みの技法と見受けられ、おそらく宇喜多氏時代に造られたものでしょう。 本丸から北西尾根へ1段下りた北二の丸には、鶴姫以下を弔ったとみられる女軍の 墓石が34基、整然と並んでいます。なんでも2025年5月に、これらの墓碑が倒される 事件があったとか。常山城跡は心霊スポットとしてしられているそうで、肝試しの類に よる仕業かもしれません。なんとも罰当たりめと憤りを覚える一方、心霊スポットという なら、多かれ少なかれ攻防戦のあった城跡はなべて該当するのでは?という疑問も 湧いてきます。 北二の丸の先には北三の丸・天神丸・青木丸と続きます。とくに青木丸の前方にも 石垣が残存していて、宇喜多家重臣・戸川氏の居城として、なかなかに整備されて いたことが分かります。青木丸の先には支尾根ピークの栂尾丸があるのですが、ここ にもかつて無線中継所が建っていたということで、どこまで旧状をとどめているのかは 分かりません。 ちなみに栂尾丸の手前には駐車場があり、そこまで林道が通じていましたが、近年 中腹で崩落していて通行止めとなっているそうです。林道沿いには、常山合戦で城兵 の退路を断つために千人を配したと伝わる千人岩があるようですが、徒歩ではかなり 遠回りになるため訪れるのは難儀そうです。 |

|

| 常山全景。 | |

| 登り始めてまもなくの削平地。 居館ないし根古屋跡か。 |

|

| 同上。 | |

| 底無井戸下の腰曲輪。 | |

| 腰曲輪の切岸。 | |

| 底無井戸。 | |

| 今も水を湛える井戸内部。 | |

| 北東尾根の惣門丸。 | |

| 惣門丸付け根の虎口状開口部。 | |

| 惣門丸二の丸を望む。 | |

| 矢竹二の丸。 | |

| 矢竹丸。 | |

| 東三の丸。 | |

| 電波塔の建つ東二の丸。 | |

| 本丸のようす。 | |

| 同上。 | |

| 本丸南西下の兵庫丸。 | |

| 兵庫丸から見る本丸の石垣。 | |

| 同上。 | |

| 同上。 | |

| 兵庫丸からの眺望。 | |

| 北二の丸を俯瞰。 | |

| 北二の丸の女軍墓碑。 | |

| 北三の丸。 | |

| 天神丸。 | |

| 青木丸。 | |

| 青木丸前方下の石垣。 | |

| 同上。 | |

| 栂尾丸。 | |

| 友林堂。 | |

| 戸川秀安墓。 | |