|

山岡城(やまおか) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 山岡氏か | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀、虎口 | |

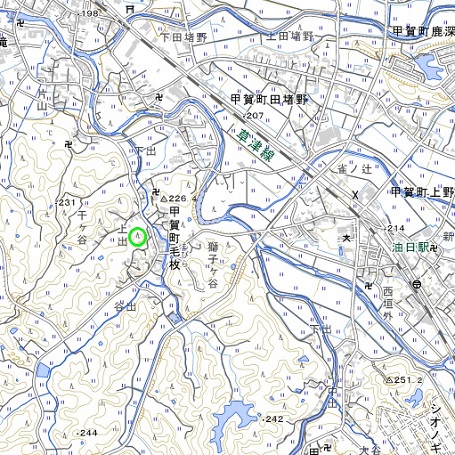

| 交通 : JR草津線油日駅徒歩20分 | |

<沿革> 土豪・山岡氏によって築かれたとみられている。山岡氏は甲賀二十一家の代表格である 伴氏の一族で、大原氏の庶流とされる。系譜には諸説あるものの、大原太郎景広が毛枚 (もびら)郷に住し、毛枚氏を称したのが始まりと伝わる。山岡姓の由来については定かで ない。 経緯は不明だが、山岡氏は建武年間(1334〜36)に琵琶湖口の要衝・瀬田へ移った。 その後も、毛枚郷および山岡城を領していたとみられるが、詳細は不明である。 永禄十一年(1568)に織田信長が上洛すると、山岡景隆は織田氏に臣従して重用され、 瀬田橋の管理や甲賀衆の指揮権を与えられた。天正元年(1573)には、山岡城の向かい に大福寺を開基している。 天正十年(1582)に本能寺の変が起きると、景隆は明智光秀の勧誘を受けたが、これを 拒否して瀬田橋を焼き、一族と共に山中へ奔ったとされる。あるいは山岡城へ逼塞したとも 考えられるが、確証はない。 翌天正十一年(1583)の賤ヶ岳の戦いでは柴田勝家に味方したため、羽柴秀吉に敗れて 山岡氏は改易された。遅くともこのときまでに、山岡城は廃城となったものと推測される。 <手記> 毛枚地区に3つある城館の一つです。郭内は耕作されていたのか、2辺の土塁と虎口が 残っているものの、地形がいささか改変されているように感じます。また、南側には旧家が あり、城域はこちらにも及んでいるように思われ、全体像については不明な点も少なくあり ません。 山岡氏は甲賀衆のなかでも特異な経歴を持つ一族ですが、その本貫としてはやや残念 な保存状況といえます。ちなみに、山岡氏は景隆の弟・景友が関ヶ原戦後に常陸古渡藩 1万石の大名に取り立てられますが、1代で無嗣断絶し、その養子で景隆の実子の景以が 大身旗本となりました。 |

|

| 山岡城跡全景。 | |

| 郭内のようす。 | |

| 同上。 | |

| 東辺の虎口。 | |

| 北辺の土塁。 | |

| 東側斜面の腰曲輪。 | |

| 同上。 | |