|

田辺城(たなべ) |

| 別称 : 舞鶴城、八田守護所、八田館 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 細川藤孝 | |

| 遺構 : 石垣 | |

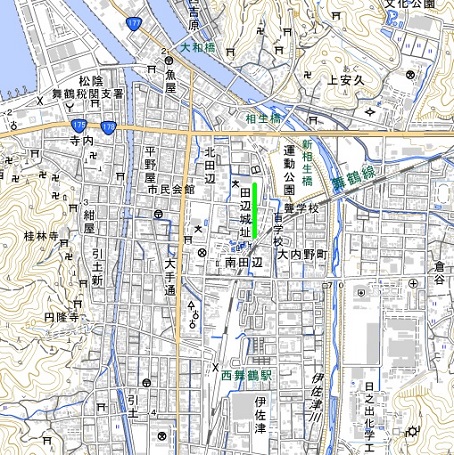

| 交通 : JR舞鶴線西舞鶴駅徒歩7分 | |

<沿革> 田辺城の築かれた地には、もともと丹後守護・一色氏の守護館である八田守護所が営まれて いたともいわれるが、確証はない。丹後一色氏は、明徳二年(1391)の明徳の乱における戦功 により一色満範が丹後守護職を得たことにはじまり、八田守護所も満範によって開かれたといわ れる。 天正八年(1580)、建部山城の一色義道を攻め滅ぼした明智光秀麾下の長岡(細川)藤孝は、 丹後南半の加佐・与謝郡を与えられ、はじめ宮津城を居城としたが、まもなく田辺城へ移った。 八田守護所が前身とすれば、藤孝は田辺城と改名したうえで大きく改修したことに、そうでない 場合は田辺の地に新城を築いたことになる。 天正十年(1582)に本能寺の変が起きると、光秀の娘・玉(ガラシャ)を妻としていた藤孝の子・ 忠興は、光秀から再三の出兵要請を受けた。しかし、細川父子はこれに応じず、藤孝は剃髪して 幽斎と号し、忠興は玉を味土野に幽閉した。同年の山崎の戦いで光秀が滅ぶと、細川父子は 光秀に与した丹後北半の領主・一色満信(義定)を誘殺し、丹後一国を手中に収めた。 慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いに際し、忠興は主力を率いて東軍に参加した。隣国丹波や 但馬の諸大名のほとんどは西軍に属していたため、丹後は早速標的となり、小野木重次や前田 茂勝らを中心とする1万5千の大軍が侵攻した。宮津城にいた隠居の幽斎は、抗し難しとして城を 焼き払い田辺城に兵力を集めたが、それでも500人程度に過ぎなかったといわれる。 包囲戦は七月十九日に始まり、連日激戦が繰り広げられた。他方で、攻城方には谷衛友や 藤掛永勝や川勝秀氏といった、幽斎に歌道を学んでいた武将も加わっており、彼らは積極的な 攻撃は行わなかったとされ、なかでも衛友は城に向かって空砲を撃ち続けたといわれる(谷の 空鉄砲)。また、戦いの模様が京へ伝わると、幽斎の弟子である八条宮智仁親王が講和を呼び かけたものの、幽斎はこれを謝絶し『古今相伝之箱』と『古今集証明状』を贈った。古今伝授の 断絶を憂えた朝廷は、改めて東西両軍に停戦を命じ、今度は勅命であるため幽斎も受諾して、 開戦から実に2か月弱の九月十三日に開城した。この2日後に関ヶ原本戦が行われ、攻城勢が 間に合うことなく西軍は敗北している。 本戦での忠興の活躍に加え、西軍の大軍を釘付けにした幽斎の功績も認められ、細川家は 豊前一国39万9千石へ加増・転封となった。代わって、京極高知が丹後一国12万3千石に封じ られ、はじめ田辺城に入ったものの、まもなく宮津城へ移った。このとき、田辺城は破却ないし 攻城戦で荒廃したまま打ち捨てられたとみられている。 元和八年(1622)に高知が死去すると、遺領は3分割され、三男・高三が3万5千石で田辺藩を 興した。高三によって田辺城も再興され、城の中心は二の丸へ移ったとされる。 三代・高盛の代の寛文八年(1668)に京極家は豊岡藩へ移封となり、代わって京都所司代を 辞した牧野親成が、3万5千石で田辺藩主となった。以後、牧野家が10代を数えて明治維新を 迎えた。 <手記> 田辺城は高野川と伊佐津川に挟まれた氾濫原のど真ん中に位置し、地名の通りかつて周辺 は水田や沼沢地に囲まれていたようです。現在は、二の丸をJR舞鶴線が貫通するなど市街地 に呑まれており、遺構はほとんど残っていません。 とくに、田辺城のシンボルである二層櫓や城門はいずれも模擬であり、その建つ位置や石垣 のラインも当時の縄張りには則していない訪れて知ったのは衝撃でした。二層櫓は、正式には 彰古館といい、1940年に地元出身の実業家により建てられたとか。城門については1992年の 築だそうです。 代わりに、やはり訪れて初めて知って「おお」と思ったのは天守台の石垣です。細川氏時代に 築かれたままのものだそうで、たしかに野面積みの古い様式をとどめている貴重な現存遺構と いえるでしょう。 また、本丸北東隅の堀跡が池泉庭園となっており、本丸石垣と合わせてやはり当時を偲べる 重要な景観と思われます。二の丸跡には古今伝授の松というのがあるのですが、どう頑張って 歩いても、城跡らしさを感じられるのはこのあたりまででしょう。 |

|

| 模擬城門。 | |

| 模擬二層櫓(彰古館)。 | |

| 同上。 | |

| 本丸のようす。 | |

| 現存天守台石垣。 | |

| 同上。 | |

| 本丸復元井戸。 | |

| 城門を郭内から。 | |

| 同じく彰古館。 | |

| 北東隅の堀跡越しに本丸石垣を望む。 | |

| 二の丸跡の古今伝授の松。 | |