|

河合城(かわい) |

| 別称 : 堀殿城、新部上月城 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 上月氏 | |

| 遺構 : なし | |

| 交通 : JR加古川線河合西駅徒歩10分 | |

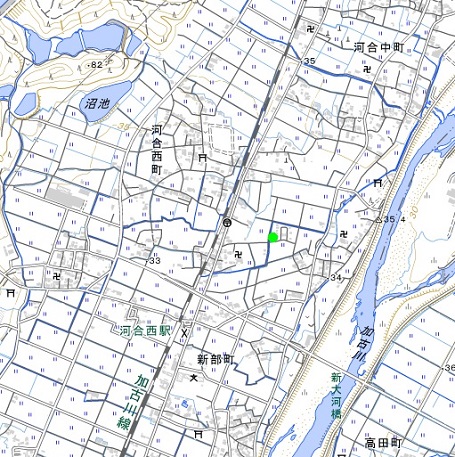

<沿革> 赤松氏庶流・上月氏が拠ったとされる。嘉吉元年(1441)の嘉吉の乱に際し、赤松満祐は 討ち取った将軍・足利義教の首をもってこの城に入ったと伝わる。これより前に、上月景久 が中村佐渡入道と図って西河合の石清水八幡宮領を荒らしているが、河合城主であった かは定かでない。 赤松氏は嘉吉の乱で没落したものの、長禄元年(1457)の長禄の変で復興した。上月氏 も旧領に復したとみられ、文明二年(1470)には上月大和入道が、河合の南東の東大寺領 大部荘において年貢を横領している。 ただし、上月氏の本貫地は播磨西端の佐用郡であり、天正六年(1578)の上月城の戦い では上月景貞が宇喜多氏の配下として城将を務めている。同年に始まる三木合戦に際し、 河合城主上月貞村が別所氏に同調したともいわれるが、裏付けはない。貞村が実在したと すれば、嫡流の景貞に対する分家であったと推測される。同八年(1580)に三木城が落城 すると、河合城および河合上月氏も命運を共にしたものと思われる。 <手記> 河合城は加古川西岸の氾濫原中にある平城で、北西に堀井城が、北東には小堀城が あります。これら3城は三位一体のように運用されていたと考えられ、加古川の渡しの要所 を押さえていたようです。 河合城跡一帯は昭和五十年代に耕地整理が行われ、3城および西方山上の金鑵城跡を 含めたなかで唯一遺構が残っていません。さりながら、4城跡で唯一、上図に示した位置に 石碑が建てられています。罪滅ぼしなのか後悔なのか、縄張り図まで付された立派な碑が 申し訳なさそうに佇んでいました。 ただ、国土地理院の年代別航空写真を見ると、主郭周囲の堀跡がはっきり見て取れます。 主郭の東西にも曲輪を配し、3城のなかでは最も規模が大きかったようです。 |

|

河合城跡石碑。 |

|