|

檜原城(ひのはら) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 平山氏か | |

| 遺構 : 曲輪跡、土塁、空堀 | |

| 交通 : JR五日市線武蔵五日市駅よりバス 「本宿役場」バス停下車 |

|

<沿革> 後北条氏時代に平山氏の持ち城であったが、それ以前の歴史や築城の経緯については 明らかでない。平山氏の祖は、西党日奉氏の一族平山季重といわれる。季重は、多摩郡 平山郷(現在の日野市平山)を根拠地としたとされるが、秋川流域の宝蔵寺や大悲願寺を 創建したとも伝えらていれる。このことから、檜原と平山氏のつながりを、鎌倉時代にまで 遡って求めることもできる。 15世紀には、平山氏は秋川流域の在郷武士団である武州南一揆の一員となっていた ようで、平山三河入道なる人物の存在を示す応永二十年(1413)の書状が残っている。 すなわち、このころまでに平山氏は檜原に付近に根付いていたものと推測される。 戦国時代の当主平山伊賀守氏重は北条氏に属し、北条氏照の麾下にあった。氏照は 檜原城を重要視していたようで、自身の書状で「大切之境目在城平山」と表現している。 境目とは甲州との国境を意味し、平山氏と檜原城は武田領と境を接する最前線の城で あった。また城郭研究家の中田正光氏によれば、平山氏は北条領から武田領への村民 の逃散や、武田領から北条領への狼藉を防ぐ役目も担っていたとされる。 永禄十二年(1569)、甲相同盟が破綻して武田信玄が北条攻めの軍を起こすと、氏照は 塩山から青梅街道を通り、檜原へと侵入するルートを想定していたとされる。檜原城周辺 にも防備が施されたと思われるが、詳細は不明である。この動きを察知したのか、信玄は 檜原へは向かわず小仏峠と碓氷峠から侵入した。不意を突かれた氏照は、居城滝山城 への肉薄を許すことになった。 天正十八年(1590)の小田原の役で、氏重とその子氏久は八王子城の戦いで敗れた 横地監物ら敗残兵とともに籠城し、即日落城したといわれる。氏重は檜原村千足という ところで、監物は小河内村で自刃したと伝わる。また、氏久は生き延びて村内に留まった とされる。 北条氏の滅亡とともに、檜原城は廃城となった。 <手記> 檜原城は、北秋川と南秋川が東麓で合流する急峻な峰上にあります。南西のみ峰続き で、他の三方は急崖と渓谷となっています。東麓は檜原村の中心街で、古くは檜原街道 (秋川街道)の宿場でした。江戸時代には檜原に口留番所が置かれ、関東への重要な 入口であったことが伺えます。 武田信玄が侵攻した際、氏照は檜原から侵入すると予想したということですが、現代の 感覚からすればとてもありえないルートのように思われます。しかし、鉄道も車もない当時 を考えると、檜原ルートは甲府から北条領境までの最短経路です。また、檜原ルート上の 難所は大菩薩峠と小河内峠の2つですが、甲州街道(中央高速沿い)ルートの場合も、 峠は笹子と小仏の2つあります。ですから、徒歩で行く分にはどちらも険しさは実は同じと いうことになります。 城跡へは東麓の吉祥寺から登ることができます。九十九折れの坂を上りきったところが 主郭下の曲輪となります。主郭から北に向かって数段の曲輪が連続しています。いずれ もきちんと削平された整った城ではありますが、主郭以下面積は狭く、長期の籠城には 耐えられなかったと思われます。 主郭背後には大きな堀切があり、この堀切はそのまま竪堀となって麓の吉祥寺にまで 続く長大なものです。堀切の向こうには雛壇状に3〜4つの曲輪が連なり、その奥に最高 所の曲輪(おそらく詰曲輪)があり、祠が祀られています。詰曲輪の背後には少なくとも 3条の堀切が連続し、城の最後部となっています。全体的に、小規模ながらとても良好に 残っている城跡です。 城もさることながら、檜原村の情緒も素晴らしいものです。東京都でありながら村で最も 立派な建物が役場という、典型的な地方村です。中心街ですら宿場の面影を残し、役場 のカフェの下には美しい渓谷の風景が広がっています。隣の五日市町と比べても格段に 田舎で、とても東京都内とは思えないほどのどかです。 |

|

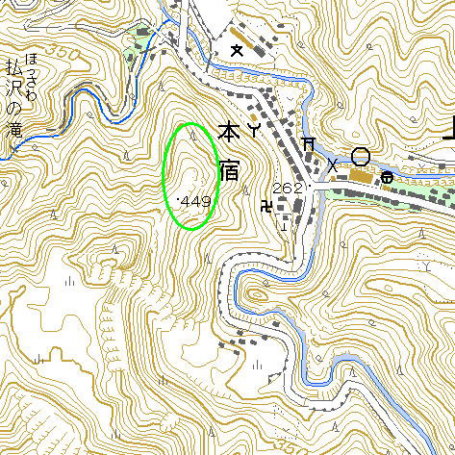

| 檜原城址を望む。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 主郭背後の堀切。 | |

| 主郭背後の堀切から続く竪堀。 | |

| 主郭背後の数段の曲輪。 | |

| 詰曲輪のようす。 | |

| 詰曲輪背後の堀切。 画面内に2条、画面手前後ろにもう1条あります。 |

|

| おまけ、城直下の渓谷。 | |