|

日置氏南城(へきしみなみ) |

| 別称 : 日置氏館 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 日置氏か | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀 | |

| 交通 : JR関西本線新堂駅徒歩25分 | |

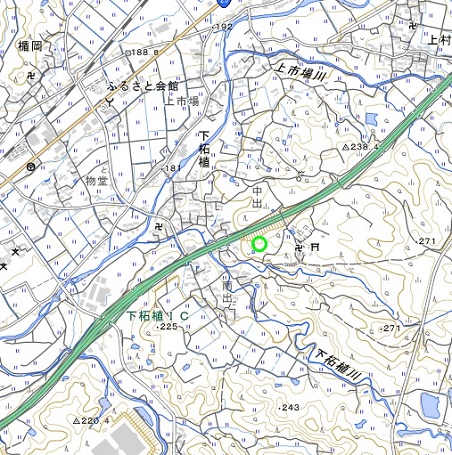

<沿革> 『日本城郭大系』には日置氏館として掲載され、日置弾正正次の居館とある。日置正次 (政次)は日置流弓術の祖として知られ、明応年間(1492〜1501)ごろに活動していたと される。ただし、正次の生国については伊賀の他に大和とする説もあり、日置氏館と弾正 が直接結びつくかは不明である。 <手記> 日置氏南城は小谷戸が数多く入り込む下柘植の丘陵地帯の一峰に築かれています。 名阪国道を挟んで北側には日置氏城、小沢を挟んだ南側には高島氏館と広芝城があり ます。 城山の麓はぐるり獣除けフェンスに囲まれていて、どうやって行ったものかと沢谷戸を 遡って歩いていくと、小沢を渡るところで車も通れるゲートがありました。これを開ければ、 あとは城跡まで直登できます。 東辺の空堀が竪堀のような状態で、城内最高所とみられる北東隅まで続いています。 郭内の南西隅付近には¬型の溝があり、一見堀跡に思えるのですが、城の造作としては やや不自然な上、この溝地形によって郭内の面積が異様に狭くなっていました。周辺には かつて整地された水田がいくつも広がっていたようで、おそらく開発に伴って設けられた ものと思われます。とすれば、城の遺構は半分ほどが失われているのでしょう。 日置弾正といえば、上述の通り弓術の大家ですが、その居館であるかどうかは現状では 推察が困難です。ちなみに、車の場合は下柘植川を挟んだ南西の公民館に停めるとよい でしょう。 |

|

| 南西から日置氏南城を望む(右手の林)。 | |

| 東辺の竪堀状の空堀。 | |

| 同上。 | |

| 北東隅のようす。 | |

| 郭内のようす。 | |

| 南西隅付近の溝状地形。 後世の造作と思われます。 |

|