|

平山城(ひらやま) |

| 別称 : 平山氏館 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 平山氏 | |

| 遺構 : 削平地 | |

| 交通 : 京王電鉄平山城址公園駅下車 | |

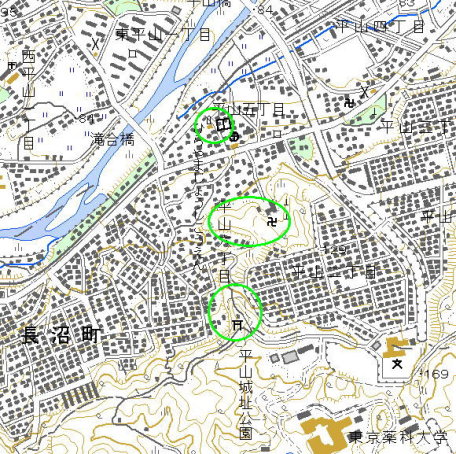

<沿革> 武蔵七党の1つ西党日奉氏の流れをくむ平山氏の居館および居城跡といわれる。平山氏は、 日奉宗綱の子八郎直季にはじまるとされる。直季の子季重は源平合戦で活躍し、とくに源義経 に従って各地で軍功をあげた。後に後白河法皇から右衛門尉に任じられたが、無断任官である として義経らとともに頼朝の不興を買った。しかし、奥州合戦で奮戦したことで再び取り上げられ、 鎌倉幕府の元老に名を連ねた。 平山氏は季重の三男季武が継承したとされる。ただ、現在の日野市平山が平山氏の本拠地 であったことを示す史料はない。『新編武蔵国風土記稿』にも、季重の居館跡とする土地の口伝 を載せているが、「強て定め難し」として留保している。季重は、晩年に秋川流域に寺社を建立 したとされ、平山氏の本流も秋川流域へと移っている。とくに応永年間(1394〜1427)にその名 が見られる平山三河入道は、秋川流域の在郷武士団である武州南一揆の一員として活動して いた。その後、平山氏はさらに檜原城平山氏と藤橋城平山氏の2流に分かれたとみられる。 平山郷になお平山氏があったかは不明であるが、永禄二年(1559)の『小田原衆所領役帳』 によれば、平山長寿(後の氏重とされる)が平山に所領をもっていた。氏重は天正十八年(1590) の小田原の役で檜原城に籠って敗れ、自刃したと伝わる。平山城がいつまで存続していたかは 不明だが、遅くとも北条氏の滅亡とともに廃城になったと考えられる。 <手記> 京王線平山城址公園駅があることによって、「平山城」という城があるということは、城に関心 のない人にもわりと知られています。ただ、もっともらしい駅名とは裏腹に、ここが平山氏の城跡 であることは立証されていません。『日本城郭大系』では、山城部の平山城と居館部の平山氏 館を分けて取り上げています。 平山城および平山氏館とされるものは、3か所挙げられています。1つは駅前の平山図書館 周辺、2つ目は宗印寺とその裏山、そして3つ目は城址公園北隅の季重神社周辺です。駅前 ロータリー脇に、19世紀に季重子孫を名乗っていた平山正名・正義父子が建てた石碑があり ます。ここにはかつて大福寺という寺があり、季重開基と伝えられていました。周辺は浅川に ほど近い平地で、存在したとすれば、おそらく崖端の館だったのでしょう。 2つ目の宗印寺には季重の墓がありますが、これは大福寺が廃寺となった後に移されたもの だそうです。宗印寺は、三方を峰に囲まれた窪地にあり、中世領主の典型的な館地形といえ ます。寺の西側の尾根筋には、いくつかの削平地が連なっているように見受けられます。館が あった可能性はこちらの方が高いように思われ、西方尾根は詰城であったものと思われます。 3つ目の季重神社は、前2者からみるとやや奥まったところにあります。頂上の神社周辺は 細長い削平地となっていて、北への眺望に優れています。神社の北側尾根に数段の削平地と、 『大系』によれば2つの虎口跡があります。 このように、平山には3か所の城跡および館跡とみられる、あるいは伝えられる場所があり ます。この3つの相互関係についてはさまざまに議論されています。個人的には、駅前か宗印 寺が季重時代からの館跡で、三河入道以降に宗印寺西方尾根の防御設備が築かれたものと 考えています。 そして季重神社の山城部ですが、山容や構造からみて、規模はかなり小さなものだったと 推測されます。季重神社は周辺でもとくに高い場所にあるため、籠城というより狼煙用や伝えの 城として使われたとみるべきかと思われます。 |

|

| 駅前の館跡石碑。 | |

| 宗印寺。 | |

| 宗印寺西側の峰の削平地。 | |

| 季重神社。 | |

| 季重神社周辺の削平地。 | |

| 神社下の虎口とされる箇所。 | |

| 城址公園周辺からの眺望。 | |