|

板橋城(いたばし) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平城ないし平山城 | |

| 築城者: 板橋氏か | |

| 遺構 : なし | |

| 交通 : 東武東上線ときわ台駅徒歩10分 ないし都営地下鉄三田線板橋本町駅徒歩10分 |

|

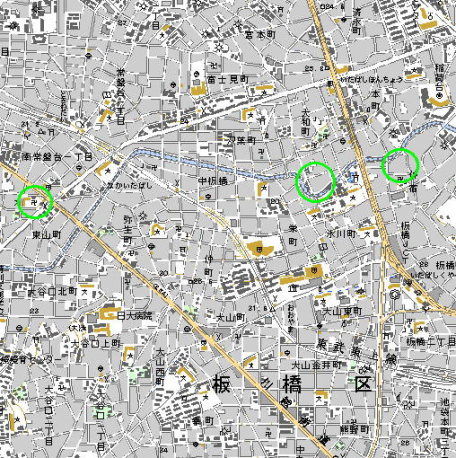

<沿革> 豊島氏庶流板橋氏の居城とされる。板橋氏は、その存在は確実であるものの、いつごろ どのようにして本家から分かれたのかは詳らかでない。『泰盈本豊嶋家系図』には、豊島 清光から5代後の重信の子宮城重中の子に滝野川信久があり、その曾孫が板橋二郎豊清 となっている。ただし、『泰盈系図』の著者豊島泰盈は江戸時代の人物であるうえ、豊島氏 の系図にはかなりの混乱がみられるため、信憑性は高いとはいえない。 文明九年(1477)の江古田・沼袋の戦いにおける戦死者のなかに板橋氏の名があるため、 遅くとも15世紀中ごろまでには、板橋氏が成立していたものと推測される。 『異本小田原記』には、大永四年(1524)の高輪原の戦いで北条氏綱に敗れた扇谷上杉 朝興が川越城へ逃げ戻る途中一旦板橋へ向かったものの、当地で板橋某が戦死したこと が記されている。この後、板橋氏は北条氏に従ったものとみられている。永禄二年(1559) に成立した『小田原衆所領役帳』には、板橋又太郎や板橋大炊助といった人物が、板橋 近辺に役高をもっていたことが記されている。また、『小田原記』の天正元年(1573)の項の 「前書」には、石浜城主千葉次郎(胤宗か)の与力に「板橋城主板橋肥後守」なる人物の 名がみられる。 『寛政重修諸家譜』によれば、板橋信濃守忠康なる人物が北条氏に仕え、天正十八年 (1590)に同氏が滅ぶと板橋に隠棲したとある。したがって、板橋城の廃城はこのときでは ないかと推測されている。 <手記> 板橋城は、化政時代に成立した『新編武蔵国風土記稿』において、既に所在不明とされて いる城館です。現在でも諸説あって、確定には至っていません。最も有力な説は、東山町の 長命寺周辺(上の地図の左端の丸)とするもので、他にも日曜寺南側の石神井川の屈曲部 (真ん中の丸)や、板橋宿脇の石神井川屈曲部(右端の丸)なども候補に挙げられています。 長命寺が城跡であれば、板橋城は河岸段丘上の平山城ということになり、それ以外の2ヶ所 であれば平城ということになります。 長命寺門前の寺に関する説明板には、室町時代「お東山」に板橋城が営まれていたとする 伝承が載せられていて、現在の東山町に立地する長命寺は条件に合っているといえます。 また、『役帳』で板橋氏領とされる「毛呂」や「大谷口」といった在所名に関連するとみられる 地名が長命寺の南から西側一帯に散見されることも、長命寺板橋城址説を補強する材料と いえます。なにより、板橋宿で旧中山道から分かれた川越街道が長命寺眼下で石神井川を 渡っており、交通上の要衝といえます。 その他の2ヶ所については、完全に市街地・住宅地化されているうえに河川もかなり改修 されているので、なんとも言いようがありません。新たな史料が発見されるか、発掘調査が 行われない限りは、所在地論争に決着はつかないでしょう。 |

|

| 比定地その1、長命寺。 | |

| 比定地その2、日曜寺南の石神井川屈曲部。 | |

| その3、板橋宿脇の石神井川屈曲部。 河川改修により、旧流路が自然公園となっています。 |

|