|

轟城(とどろき) |

| 別称 : 大西城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 信藤正国 | |

| 遺構 : 不詳 | |

| 交通 : JR予讃線川之江駅からバスに乗り、 「金田」下車徒歩15分 |

|

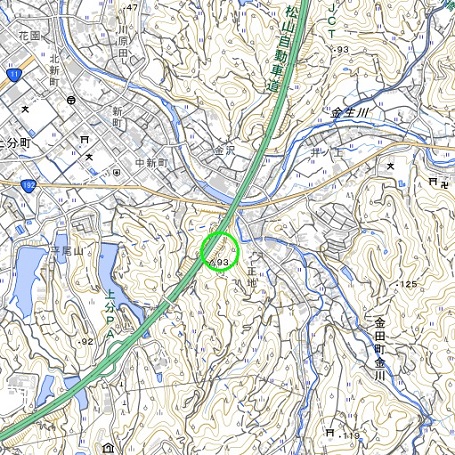

<沿革> 応永年間(1394〜1428)に、信藤周防守正国によって築かれたと伝わる。『伊予温故録』や 『大西軍記』によれば、7代子孫にあたる正親の代の享禄年中(1528〜32)にいったん廃城と なったとされる。 天正(1573〜92)の初めごろには、大西備中守元武の居城となっていた。元武は白地城主 大西頼武の弟ともいわれるが、確証はない。元武は、同五年(1577)に白地城が長宗我部氏 に奪われ、頼武が自刃した後も長宗我部元親に抵抗を続けた。同年中に轟城も攻め落とされ、 元武も自害したといわれるが、その経緯には混乱がみられ判然としない。元武没落後の轟城 についても不明である。 <手記> 轟城は谷戸部から川之江の平野に流れ出る金生川に向かって突き出た、緩やかな峰上に 築かれた山城です。まずは先人の上方に従って、南東麓の「轟山入口」という石碑の脇から 登ってみたのですが、行き着く先は民家の敷地のようで、山頂を目の前に立入禁止となって いました。 次に西側の谷に回ってみたところ、結論から言うとこちらが正解でした。谷筋の道路を直進 して高速道路の下をくぐると民家(?)が一軒あり、その手前から高速に沿って城山に登る道が 付いています。これを上がると、轟城跡や大西備中守元武と彫られた立派な石碑と説明板に 辿り着きます。 本丸周辺は松山自動車道に削り取られてしまっているようで、現況では遺構が残っている のかいないのか、よく分かりません。分からないといえば、元武の出自や経歴、轟城の動静に ついても同様です。おそらく、長宗我部元親に侵略され、まもなく羽柴秀吉麾下の小早川隆景 に攻め込まれたために、宇摩郡地域では多くの史料が失われ歴史や伝承が混乱してしまった のでしょう。 |

|

| 東から轟城跡を望む。 | |

| 南東麓の「轟山入口」標柱。 | |

| 南東麓から登った先。 これ以上は立入禁止です。 |

|

| 南西麓から登った先にある石碑。 | |

| 轟山から川之江城を望む。 | |