|

松山城(まつやま) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 徳山則秀か | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁、虎口 | |

| 交通 : 加賀温泉駅から車で10分 | |

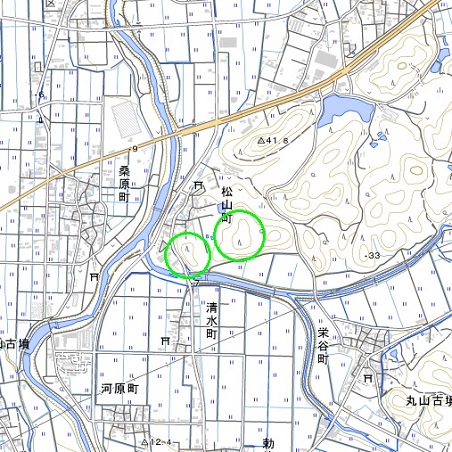

<沿革> 一般には柴田勝家の与力・徳山五兵衛則秀によって築かれたとされている。勝家は、天正四年 (1576)に加賀平定の任を織田信長の命で簗田広正から差し替えられ、翌五年(1577)の手取川 の戦いで上杉謙信に敗れると加賀からの撤退を余儀なくされたが、謙信死後の同八年(1580)に 再侵攻して尾山御坊まで攻め落とした。則秀は同年に松任城主となっており、松山城に在城して いたとすれば、天正四〜五年の間のことと推察される。 『日本城郭大系』によれば、勝家の再侵攻時には加賀一向一揆の将・坪坂新五郎や坪坂伯耆 が拠っていたとする伝承があるとされる。事実とすれば、上杉氏の命で入れられていたものと考え られる。 その後の松山城については定かでない。慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いに際し、前田利長が 大聖寺城攻略への途上で「松山古城」に本陣を置いたとされ、遅くとも豊臣秀吉の天下統一まで には、廃城となっていたものと推測される。 <手記> 松山城は動橋川と那谷川の合流点に突き出た小峰に築かれています。1つ北側により目立つ 細長い小山があるので、間違えないようにしましょう。北西麓の集落の小道を貫いて東上すると、 突き当りの中腹に墓地があり、そこに駐車スペースがあります。城山へはそこから少し戻り、南側 へ入る道があります。 松山城は通称「大山」と「御亭山」の2つの峰から成り、東側のより高所に位置する前者が主城域 です。道は両峰の間の鞍部まで南下しておりそこから左へ尾根筋を上がれば大山、右手に行けば 御亭山に至ります。 大山へ向かうと、まもなく土橋の脇に豪壮な横堀が現れます。この横堀は土塁の中途に開口部 があり、おそらく大手口でしょう。横堀の先は2段ほどの腰曲輪を経て主郭となります。主郭は広く 2段になっているものの、特別な造作はみられません。主郭の奥には2条の堀切が穿たれ、その先 には古墳が残っていますが、城域には含まれていないようです。 いったん戻って御亭山へと向かうと、こちらもまず大きな空堀が出迎えてくれます。堀には土塁や 櫓台が付随し、曲輪形成もきちんと成されています。そこから南へスライドすると、堀に沿って土塁 と背後の切岸に挟まれた曲輪が長く続きます。その南端に、枡形状の方形区画が設けられている のも特徴といえるでしょう。御亭山は最上段の通称「見張櫓」と呼ばれる曲輪を中心として、2段の 帯曲輪が巡る構造をしています。御亭山から南側へ下りていくと民家の間に出るのですが、そこに 立派な縄張り図付きの説明板が置かれています。逆に言えばここから登城することも可能ですが、 前述の通り民家の間を抜けるので、やはり帰りの方がよいでしょう。 松山城の来歴については、『大系』や諸サイトでは坪坂氏→徳山氏の順で捉えられているように 読み取れます。ですが時系列を整理すると、やはり上述の通り、徳山氏→坪坂氏→廃城と考える のが妥当ではないでしょうか。その場合、最終的な改修者が織田方か上杉方なのかについては、 議論の余地がありそうです。 |

|

| 南から松山城跡を望む。 | |

| 大山前方の横堀。 | |

| 横堀に伴う土橋。 | |

| 横堀の土塁中途の開口部。 大手口か。 |

|

| 同開口部を外側から。 | |

| 横堀北側の水戸違い状の段差。 | |

| 主郭下の腰曲輪。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 同上。 | |

| 主郭内の段差。 | |

| 主郭背後1条目の堀切。 | |

| 同上。 | |

| 同2条目。 | |

| 堀切背後の古墳。 | |

| 御亭山北側の空堀。 | |

| 同上。 | |

| 堀沿いの曲輪と土塁。 | |

| 同じく櫓台状土塁。 | |

| 南へ続く空堀。 | |

| 空堀沿いの曲輪と切岸。 | |

| 曲輪南端の枡形状方形区画。 | |

| 2段目の曲輪と切岸。 | |

| 同上。 | |

| 御亭山最上段の通称「見張櫓」。 | |

| 御亭山南側出口の縄張り図。 | |