|

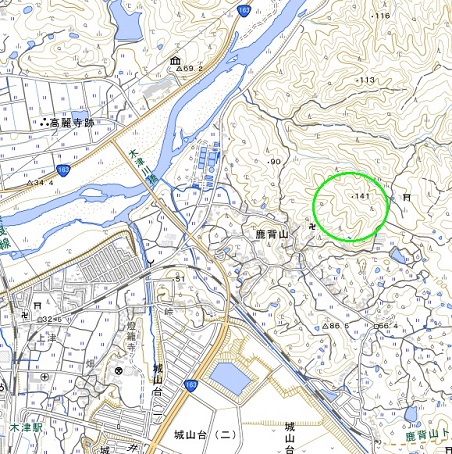

鹿背山城(かせやま) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 興福寺か | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀、土橋 | |

| 交通 : JR奈良線・大和路線・学研都市線 笠置駅徒歩15分 |

|

<沿革> 京都府教委によれば、『大乗院寺社雑事記』の文明元年(1469)七月九日条に「鹿山」の名が 見え、鹿背山周辺を指すと考えられている。また、同書の同十七年(1485)四月五日の条には、 興福寺衆徒の古市澄胤が鹿背山に布陣したとある。ただし、この時点で城砦が築かれていたか は定かでない。 『多聞院日記』によれば、永禄十一年(1568)九月二日に多聞院の使いが三好宗渭の攻撃を 受けて「カセ山」に逃げ込んでいる。すなわち、このときまでには宗渭ら三好三人衆と対立する 松永久秀の城として整備されていたとみられているが、確証はない。当時宗渭は鹿背山南西の 木津城に在城していたともいわれる。 <手記> 南山城最大級の山城とされる鹿背山城ですが、史料にはっきりと登場することはなく、謎多き 城塞といえます。現存する遺構の技巧性や規模から久秀の改修といわれていますが、最終的に いつまで使用されていたのかも分かっていません。 南西麓の西念寺から見学路が整備されていて、規模もさることながら訪ねやすい山城としても 注目されているようです。私はその前評判から9月下旬なら大丈夫だろうと登ってみたのですが、 肝心の本丸や東端の畝状竪堀群をスズメバチが警戒していて立ち入れなかったり、登り始めの 谷戸田跡に湧いていると思われるヤブ蚊に終始まとわりつかれたりと悔いの残る訪城でした^^; やはり、整備されているとはいえ山城シーズンに訪れるのが良いようです。 史料上の裏付けはないものの、曲輪や竪堀の配し方などを鑑みるに、最終的な改修者は久秀 とみてよいのではないかと思います。松永氏ないし筒井氏のどちらかが常に属していた織田氏に とっては、鹿背山城はさほど重要な城であったとは考えにくいでしょう。早ければ天正元年(1573) に多聞山城を包囲された久秀が織田信長に降伏した際に、廃城となったものと推測されます。 |

|

| 木津城跡から鹿背山城跡を望む。 | |

| 木津川橋から鹿背山城跡を望む。 | |

| 西念寺からの登城路と谷戸田跡。 | |

| 谷戸田の溜池越しに竪堀を望む。 | |

| 主郭部下の虎口跡。 | |

| 同上。 | |

| 主郭下の帯曲輪。 | |

| 主郭虎口。 | |

| 主郭を見上げる。 スズメバチが警戒していてこれ以上 行けませんでした…。 |

|

| 主郭東側の堀切。 | |

| 堀切から続く竪堀。 | |

| 主郭北東細尾根の曲輪。 | |

| 主郭北側中腹の水の手。 | |

| 主郭部東側Ⅱ曲輪群の腰曲輪。 | |

| 同上。 | |

| Ⅱ曲輪群頂部の曲輪。 | |

| Ⅱ曲輪群東側の堀切。 | |

| 土塁で二又に分かたれた竪堀。 | |

| 東端Ⅲ曲輪群頂部の曲輪。 | |

| Ⅲ曲輪群北側の堀切。 | |

| Ⅲ曲輪群北東中腹の畝状竪堀群。 こちらもスズメバチが警戒していました…。 |

|

| 主郭南西尾根の曲輪。 | |

| 曲輪付け根の竪堀状地形。 | |

| 同じく主郭南西尾根の曲輪と土塁跡。 | |

| 主郭部西側の畝状竪堀群。 | |

| 同上。 | |

| 同上。 | |

| 主郭南西尾根の腰曲輪。 | |

| 同じく腰曲輪群。 | |