|

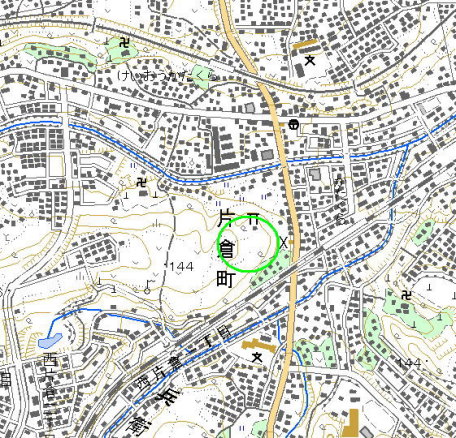

片倉城(かたくら) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 大江氏ないし長井氏 | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀、櫓台 | |

| 交通 : JR横浜線片倉駅もしくは京王電鉄京王片倉駅徒歩5分 | |

<沿革> 片倉城の起源についてはよくわかっていない。『新編武蔵国風土記稿』には、大江師親(毛利元春) が応永年間(1394〜1427)に片倉城に在城していたとある。城内にある住吉神社についても、師親 が長門国住吉神社を勧請したものと伝わる。大江氏の祖大江広元は、鎌倉時代に起こった和田合戦 の後、横山荘に支配を広げたとされる。 『日本城郭大系』では、師親による築城の可能性を否定し、同じ大江氏一族で扇谷上杉氏に仕えた 長井氏によって築かれたとの見解を示している。また、片倉城の縄張りが深大寺城のそれに似ている ことから、築城年代を15世紀後半と推定している。ただし、現在の縄張りが上杉氏時代のものであると しても、それを城の起源と一致させることは早合点と思われる。 永正元年(1504)九月の立川原の戦いで、長井八郎広直は「椚田城」に篭ったが、山内上杉方の 攻撃を受けて戦死した。この「椚田城」について、初沢城を充てる説と片倉城を充てる説がある。この 戦い以降、長井氏に関する記録も絶えている。 <手記> 片倉城は、湯殿川と兵衛川に挟まれた舌状台地の先端に築かれた、典型的な戦国城郭です。現在、 本丸と二の丸が公園化され、広々とした憩いの場となっています。本丸と二の丸の2条の空堀が良好 に残され、見ごたえがあるにもかかわらず、史料的には全く謎の城といえます。 『大系』では、深大寺城と縄張りが似ているとしていますが、どちらも舌状台地を利用している以上、 縄張りが似るのは当然のように思います。むしろ、片倉城の方が、空堀を鉤字に折るなど、より凝った 構造をしているように思います。この点は、後北条氏による改修も視野に入れる必要があるように感じ ました。 城内の一角にある住吉神社は、腰曲輪として用いられたと考えられます。その縁起はともかく、現地 の説明板にあるように城の鬼門を守る意味合いももっていたと思われます。 また、二の丸の南側に大手道と考えられている藪道があります。それと知らなければまず見つからな いような獣道なのですが、この大手道には土橋なども設けられています。大手道は城の南側の横浜線 沿いに出ていて、この付近に平時の居館があったものと考えられます。 一般にはカタクリの名所として知られている片倉城址ですが、私も今回の訪城の目的の1つはカタクリ の花でした。最盛期は少し過ぎていたようでしたが、城山の斜面に紫の小さな花がそこかしこに咲いて いて、とても可憐でした。 |

|

| 京王片倉駅から片倉城址を望む。 | |

| 本丸のようす。 | |

| 本丸と二の丸の間の空堀。 | |

| 二の丸外側の空堀。 | |

| 大手道と土橋。 | |

| おまけ:片倉城址のカタクリ | |