|

初沢城(はつさわ) |

| 別称 : 椚田城、高乗寺城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 椚田氏か | |

| 遺構 : 曲輪跡、土塁、空堀 | |

| 交通 : JR中央線/京王線高尾駅徒歩25分 | |

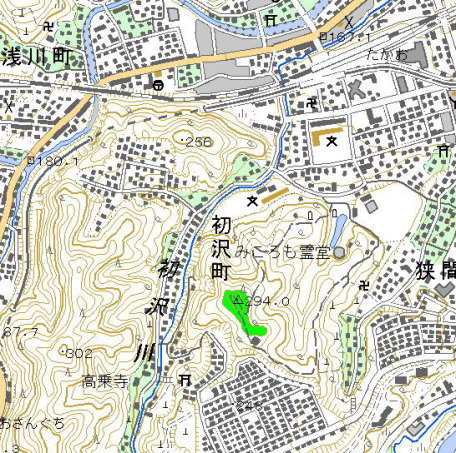

<沿革> 『武蔵国風土記稿』に、「一説には往昔椚田氏の人居住すともいへり」とある。椚田氏は、 武蔵七党の1つ横山党の分流で、横山権守時重の四男重兼にはじまる。建暦三年(1213) の和田合戦で、横山党一族は和田義盛方につき、敗れて没落した。戦後、周辺の領地は 大江広元に与えられた。 永正元年(1504)十二月、山内上杉顕定の軍が扇谷上杉朝良の家臣長井八郎広直の 籠る「椚田塁」を攻め落とし、八郎は捕虜となったことが『本朝通鑑』に記されている。この 「椚田塁」は初沢城を指すとする説が有力であるが、片倉城を充てる異説もある。長井氏 は、広元の次男時広が出羽国長井荘の地頭となったことにはじまる。ただし、八郎がこの 長井氏の子孫である証拠はなく、椚田の領主であったのかも定かでない。 二俣尾村名主家に伝わる『上杉顕定書状』に、永正七年(1510)ごろの椚田が山内上杉 氏家臣三田氏宗の支配下にあったことを示す記述がある。また同書からは、当時の椚田が 前線にあって重視されていたことがうかがえる。ただし、同書に関しては偽書とする見解も ある。 その後の初沢城については不明である。北条氏照が元亀元年(1570)以降に八王子城 を築くと、初沢城もその支城として取り立てられたとする意見もあるが、確証はない。 <手記> 初沢城は高尾駅の南、浅川にのぞむ山の頂にあります。なお、「初沢城」という名は史料 には登場せず、後世の呼称であると思われます。『記稿』の「高乗寺」の項には、「城墟」 および「城山」とのみ記載があります。高乗寺の寺伝にしたがえが、同寺は「片倉城主永井 (長井)大膳大夫高乗」によって応永元年(1394)に創建されたとされています。ただ、同寺 と片倉城はかなり距離が離れており、在地領主らしき長井高乗が実在したとすれば、彼は むしろ初沢城主であったと考えるのが妥当と思われます。また、現在の高乗寺の西側背後 には、初沢城とは別の「城山」が存在します。 初沢城址へは山麓から尾根伝いに上るハイキングコースがありますが、車ならば南側の 紅葉台団地から登るのが無難だと思います。 城は大きく北と南の2つの曲輪群からなっていて、主郭は北の曲輪群の先端にあったと 思われます。北曲輪群が細かく4つほどの曲輪からなっているのに対し、南の曲輪は尾根 道を堀で切った程度の簡単なつくりとなっています。主郭部から北東の尾根伝いに延びる 登城路の脇にも複数の腰曲輪ないし帯曲輪が見受けられ、『日本城郭大系』の記述にある 通り、初沢城が北東方面からの攻撃を意識していることが分かります。 遺構ははっきりしているもののはっきりした史料がないため、初沢城の歴史は多くの謎に 包まれています。訪れた感想として、初沢城が椚田氏によって築かれたとする説、ならびに 八王子城の支城であったとする説は妥当ではないと考えています。初沢城はつとめて中世 的な構造をしており、八王子城と同時代に手を加えられているようにはとてもみえません。 また、鎌倉時代の武士の居城の選地としてもやや不自然であるため、椚田氏がこの城に 拠っていたとも考えにくいでしょう。 遺構や縄張りから見て、まさに両上杉氏の間で争いが続いていた戦国初期の遺構とみる のが妥当と思われます。とすれば、築城者はおそらく長井氏ということになり、周辺が北条 氏の支配下となるに及んで自然廃城となったものと推測されます。 |

|

| 廿里古戦場周辺から初沢城址を望む。 | |

| 北の曲輪群(主郭部)のようす。 1つの曲輪に見えますが、団子三兄弟のように 3つの小さな曲輪に分かれています。 |

|

| 南の曲輪。 | |

| 主郭部下の腰曲輪。 | |

| 同上。 | |