|

熊野城(くまの) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 熊野氏か | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、井戸跡 | |

| 交通 : 山陰自動車道松江東ICから車で20分 | |

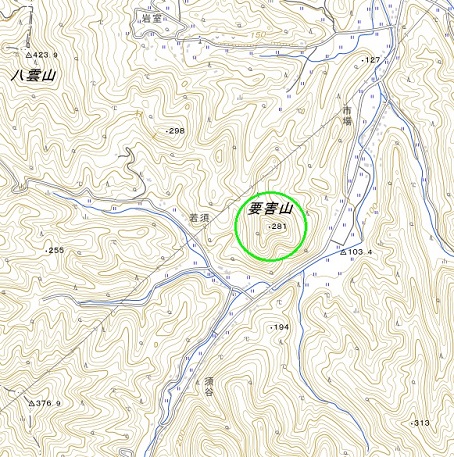

<沿革> 国人・熊野氏によって築かれたとされるが、同氏の出自も含め詳細は不明である。熊野氏は戦国 時代に尼子家臣となり、熊野城は尼子十旗の一つに数えられた。 永禄六年(1563)、毛利元就が降伏した旧尼子家臣の三沢氏や赤穴氏らを従え熊野城を攻めた が、城主・熊野兵庫介久忠は激しく抵抗し撃退に成功した。このとき、城方は多くの鉄砲を使用した とされ、「熊野城鉄砲揃の戦」と呼ばれたという。『日本城郭大系』では、熊野城の築城年を15世紀、 築城主を熊野久忠としているが、この兵庫介久忠との関連は定かでない。 その後も粘り強く籠城を続けたが、永禄十年(1566)十一月に尼子氏の居城・月山富田城が開城 すると、久忠もついに降伏して退去した。熊野一族は所領を失って落去したとみられ、月山富田城主 となった毛利家重臣・天野隆重や元就の五男・元秋が熊野城を管掌したものと推測される。 永禄十二年(1569)、尼子再興軍が海路から出雲に上陸すると、久忠も呼応して熊野城を奪取し、 尼子方の拠点の一つとなった。しかし、翌十三年(1570)の布部山の戦いで敗北すると、再興軍は 末次城へ撤退し、熊野城は毛利氏の手に帰した。この戦いに、久忠ら熊野一族は中山口の第二陣 として参戦している。 戦後、天正年間(1573〜92)に隆重が正式に熊野城主に任じられ、城下に屋敷を構えたとされる。 隆重は同十二年(1584)に没したが、その後の熊野城の扱いについては明らかでない。 <手記> 出雲国一之宮・熊野大社の南西に位置する、比高170mほどの要害山が熊野城跡です。上の地図 を見て分かる通りの峻険で目立つ山ですが、地元の方によって西麓から山頂まで登山道がばっちり 整備されています。集落入口の須谷地区農村公園に説明板があり、車もそこに止められます。 この日は生憎の天気で、傘を差しながらダメなら引き返すつもりで登りました。ですが、上述の通り 道はしっかりしているので、山容の険しさからは想像がつかないほどスムーズに山頂の主郭跡まで 辿り着けました。一方、麓ではまだ霙くらいだったのが、山の上ではしんしんと雪が降っていました。 城内も地元の方によって樹木が伐採され下草も刈られており、主郭から南尾根に延びる曲輪群の ようすが手に取るように分かります。城域自体はもっと広いと思いますが、これだけきれいに見やすく 整備していただいてるのは感謝感激です。あとは天気さえ良ければ完璧でした^^; ちなみに私が訪れたとき、南西の牛尾方面からの峠道は工事中で通行止めでした。しばらくかかる ようなので、南方から行く予定の方はご注意ください。 |

|

| 南から熊野城跡を仰ぐ。 | |

| 須谷地区農村公園の説明板。 | |

| 登山口。 | |

| 登城途中の巨岩。 防御施設として使われたかは不明。 |

|

| 主郭のようす。 | |

| 同上。 | |

| 主郭から熊野大社方面を望む。 | |

| 主郭の切岸。 | |

| 主郭南方尾根の腰曲輪群を俯瞰。 | |

| 腰曲輪群の一つ、阿弥陀が成。 | |

| 阿弥陀が成前方の腰曲輪群。 | |

| 井戸跡。 | |

| 井戸跡付近から主郭方面を見上げる。 | |

| おまけ:出雲国一之宮の熊野大社。 | |