|

今井城(いまい) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 今井氏か | |

| 遺構 : 曲輪跡、土塁、空堀、土橋、虎口 | |

| 交通 : JR八高線金子駅徒歩15分 | |

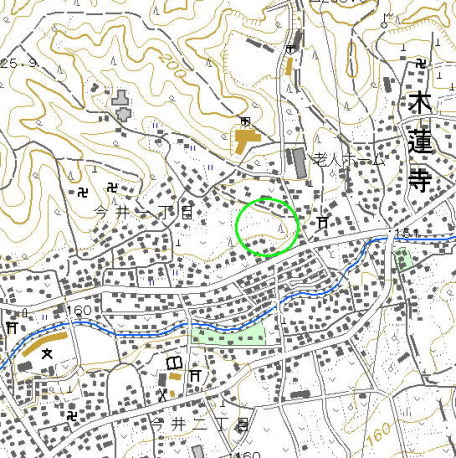

<沿革> 『武蔵名勝図会』の「古屋敷跡」の項に、「土人云往昔今井四郎左衛門尉経家が子孫 同宗家といふ人この地を数代伝領して子孫居住せし」とある。今井氏は武蔵七党の1つ 児玉党の一流とされ、今井四郎左衛門長家を祖とするとされるが、長家が児玉党の系譜 上どこに位置するのかは詳らかでない。 『図会』によれば、今井氏は天正年間(1573〜92)に断絶したとされる。だが、今井氏の 動向についてはほとんど不明である。昭和四十二年(1967)に行われた発掘調査では、 土塁中から墓石や板碑が見つかっている。そのなかのもっとも新しい板碑は文明十四年 (1472)のものであった(現地説明板には大永二年(1522)までの板碑とある)。墓が今井 氏のものとすると、それを土塁の下地にしてしまうことは考えにくい。 このことから、今井氏は少なくとも文明十四年(あるいは大永二年)までは当城にあり、 その後今井氏以外の誰かによって今井城は大きく改築されたと考えられるようになった。 改築者については、時期や縄張りから後北条氏と考えられている。 今井氏は改築者によって駆逐ないし滅ぼされたものとみられるが、詳細は不明である。 また、廃城時期についても分かっていない。 <手記> 今井城は霞川とその支流の合流点近くに突き出た舌状台地の先端に築かれた城です。 東に金子氏の所領、西に藤橋城があり、霞川流域の諸開発領主の城館の1つであった ものと思われます。 城は、南東隅の台地先端を主郭とし、北と西にそれぞれ空堀と土橋で隔てた曲輪を 伴う簡単なものです。主郭周囲の土塁や主郭に2ヶ所開けられた虎口、また2つの副郭 同士をつなぐ土橋と空堀などがしっかりと残っていて、遺構の残存状況はきわめて良好 です。 このように見事な遺構を今に伝える今井城ですが、史料上はまったく登場しないことも あり、2つの議論が提起されています。1つは上記のとおり誰の城であるかという点です。 縄張りをみると、小規模ながらも整った構造をしていて、一介の在地領主の城とは考え られません。前述のとおり15世紀末以降に北条氏によって改築されたものと推定されて います。 2点目は、発掘調査によって見つかった外郭部についてです。主城域の西200mほどの ところから外郭の堀と思しき遺構が検出されましたが、外郭部と推測される一帯からは 当時の遺物は見つかりませんでした。このため、この外郭部が何のために設けられた ものなのかという問題が生じました。これについてもすでにさまざまな議論が展開されて いますが、私見としては軍勢の駐留スペースや物資の集積地として利用されていたの ではないかと考えています。 今井城が北条氏によって完成されたものだとすると、その使用目的は何だったのか。 少なくとも領地支配のためだけに、わざわざ手の込んだ城を築くとは思えません。城の 近くには、加治丘陵を越えて飯能へ抜ける南北縦貫の道がいくつか通っていたものと 推測されます。北条軍が北へ進軍する際、このうちのどれかを利用する可能性は十分 あったと思われます。そして、北条軍が今井周辺を通過する場合、一時の休息や補給、 宿営のために、今井城を使用したと考えられます。 また集積地という見方は、近年同じく小規模な主城域に広大な外郭部をもつ沢山城 が年貢などの物資集積地と考えられるようになったことからの敷衍です。 このように、今井城は史料に現れない一方で良好に遺構を残しているため、今なお 議論を呼んでいる城跡といえます。 |

|

| 今井城址説明板。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 主郭北西の空堀。 | |

| 主郭南西の空堀。 | |

| 主郭西側の虎口と土橋。 | |

| 主郭北側の虎口と土橋。 | |

| 主郭北側の副郭。 2段に削平されています。 |

|

| 主郭北側の空堀。 | |

| 主郭北側の副郭と外郭を結ぶ土橋。 | |

| 主郭西側の副郭と外郭を結ぶ土橋。 中央奥が主郭。 |

|