|

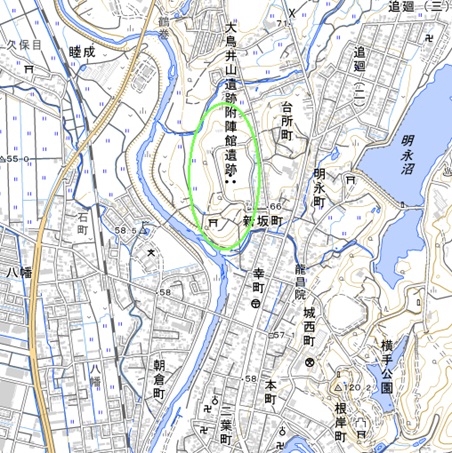

大鳥井柵(おおとりい) |

| 別称 : 大鳥柵、関根柵、大鳥井山遺跡 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 清原氏か | |

| 遺構 : 堀、土塁、削平地 | |

| 交通 : JR横手駅からバスに乗り、「新坂」 下車徒歩5分 |

|

<沿革> 出羽清原氏当主・清原光頼と、その子・大鳥山太郎頼遠の居城と考えられている。光頼は 前九年の役で中立を貫いていたが、劣勢の源頼義が臣下のごとく遜ってまで助勢を請うた ため、弟の武則を援軍として派遣した。これが決定打となり、頼義は安倍氏を滅ぼし、清原氏 はその所領の多くを手中にした。この功績により、武則は朝廷から鎮守府将軍に任じられた。 『陸奥話記』によれば、このとき頼遠は安倍貞任の弟・正任を匿ったとされる。正任の母親は 光頼の妹ともいわれ、事実とすれば光頼が参戦を渋った一因とも考えられる。頼遠は「在所」 を出羽守・源斉頼に囲まれ、正任と叔父の僧・良照は捕縛された。 その後、武則は陸奥国へ移ったと推測されており、武則の子孫が清原氏の嫡流とされた。 頼遠が大鳥山氏を称したのはこれによるものと推測される。続く後三年の役に際し、頼遠は 清原家衡を支持し、大鳥井柵は源義家・清原清衡連合軍に攻め落とされた。 役後、清衡の三男・正衡が城柵を再興し、関根柵と改称したと伝わる。その後については 不明である。 <手記> 横手城跡のひとつ北西側にある高台が大鳥井柵跡です。大きく南北2郭からなっており、 国史跡に指定されていますが、より広大な北側の郭はグラウンドやテニスコートなどとなって 原地形を留めていません。 なんといっても目につくのは北辺の二重横堀でしょう。誰が見ても戦国時代の遺構としか 思えない、規模の大きなしっかりとした空堀が2本並走しています。しかしながら、発掘調査 の結果は11世紀にもっとも活発に使われ、その後は江戸時代までほとんど人の手が入って いないということで、見事に光頼・頼遠時代の事跡と一致します。 頂部には大鳥井山神社が建ち、境内からは象徴的な掘立柱建物跡が検出されています。 また、境内前方には3段ほどの堀ないし区画による段築地形がみられますが、用途は不明 です。時代を鑑みると、腰曲輪とするのは尚早でしょう。 谷筋の道路を挟んだ東側には、台処館跡があります。こちらも南北2郭から成るそれなりに 大きな城館跡で、やはり二重空堀に囲まれていたようです。両者を併せて清原氏の本拠地 であったとすれば、たしかにその勢力に違わぬ規模の城館だといえます。とはいえ、平安末 に二重空堀で囲まれた戦国時代さながらの城館が存在していたというのは、たいへん興味 深い事実でしょう。 |

|

| 駐車場脇の大鳥井山遺跡説明板。 | |

| 東側中腹の箱型の空堀。 | |

| 同上。 | |

| 十三塚。城柵とは関係ないようです。 | |

| 堀切ないし虎口。 | |

| 大鳥井山神社前方の空堀ないし区画。 | |

| 同じく区画跡。 | |

| 大鳥井山神社と境内。 | |

| 北辺の二重横堀。 | |

| 同上。 | |

| 二重横堀の一端の箱型空堀。 | |

| 二重横堀を見上げる。 | |