|

獅子の鼻城(ししのはな) |

| 別称 : 和田城、大平城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 大平国祐 | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁、石塁跡 | |

| 交通 : JR予讃線豊浜駅からバスに乗り、 「本村」下車徒歩40分 |

|

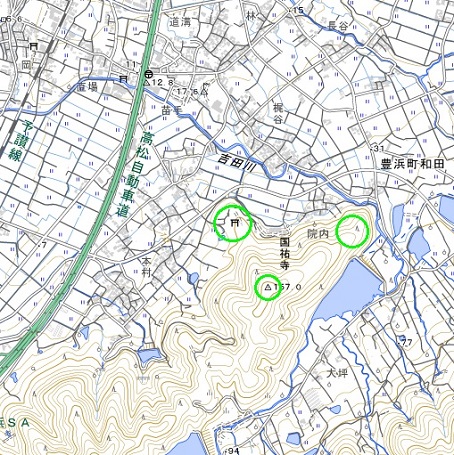

<沿革> 有力国人・大平伊賀守国祐の居城とされる。『国祐寺縁起』によれば、国祐は土佐七雄の1家に 数えられた蓮池城主大平氏の一族とされ、永禄五年(1562)に居城を宗我部元親に攻め落とされ、 香川氏を頼って讃岐国和田村に移り住み、獅子の鼻城を築いたと伝わる。ただし、大平氏の祖と される近藤国平はそもそも鎌倉時代初期に讃岐守護を務め、国祐の弟の近藤国久や大平国秀は、 それぞれ麻城・橘城に拠って独自の地盤を築いていた。国祐自身についても、同じ近藤氏の末裔 ともいわれる伊予轟城主大西長清の娘を母にもち、主筋にあたる香川元景の女を娶ったとされる。 落人の身から1代でこれほどに勢力を拡大できるとは考えにくく、もともと国平以来の近藤・大平氏 の一族が西讃に土着していたと考えるのが自然と思われる。この点は、『日本城郭大系』でも疑問 を呈している。 天正六年(1578)、長宗我部氏勢が獅子の鼻城へ攻め寄せ、国祐は奮戦したもののついに落城 した。このとき、国祐の娘の雪姫は乳母に抱かれて城下の池に身を投げ、姥ヶ懐池と呼ばれるよう になったといわれる。国祐自身は城を脱出し、後に仙石秀久に仕えた。 落城後の獅子の鼻城については定かでない。 <手記> 吉田川に向かって緩やかに伸びる峰山が獅子の鼻城跡です。その勇ましい城名に比してとても なだらかで、お世辞にも要害とは言い難い山容です。城域は上の図に示したように大きく3か所に 分かれているのですが、訪れたときはこのことを知らず、山頂部分のみと思っていました。 さてこの頂上までどう行こうかと思案し、南西側に描かれている林道のヘアピンカーブから尾根筋 に取りつくことにしました。カーブから尾根上までの谷筋は、道はないものの登るのに難儀するほど でもなく、途中には城跡とは無関係でしょうが石積みがありました。 尾根筋に出ると、かつては山道が通じていたように見えるのですが、だいぶ荒れて痕跡ぐらいに なっています。それでも行きは上を目指すだけなのでよいよいでしたが、帰りには1か所道を間違え そうになりました(汗)。 こうしていささかの労をかけて頂上に辿り着いたものの、はっきり言って明確な城砦遺構は見られ ません…。頂部には八大龍王宮が祀られ、一部土壇状になっている箇所もあるのですが、防備と 呼ぶほどの造作は見られませんでした。おそらくは物見曲輪といった用途と考えられます。 他の2か所にはそれなりに遺構が残っているようなので、機会があれば再訪したいと思います。 <追記> やり残しの宿題ということで、年を改めて未訪の2か所を巡りました。まず国祐寺西側の台山です が、五十鈴神社の前方は公園となっていて、遺構らしきものは見当たりません。神社の背後には 台山古墳があるようですが、墳丘ははっきりせず、奥に進んでもわずかな段築地形や削平された 感じの地形は見られるものの、城館跡と確信できるほどではありませんでした。 続いて国祐寺東側の主峰先端部ですが、こちらは北麓の墓地(?)から登山道が整えられており、 入り口には木戸口と書かれた石碑が建っています。登った先は本丸背後の堀切で、西辺下には 帯曲輪や石塁の跡も見られます。本丸は背部に土塁と前方に虎口および櫓台状土塁をもち、城内 で最も、というより唯一しっかりした曲輪形成が成されています。本丸の前方は、腰曲輪が付属して いるようにも、いないようにも見えやはり判然としません。 国祐寺境内には平時の居館が置かれていたと思われ、主峰先端部が詰城の主郭でしょう。台山 にも何らかの施設があったとみられ、城域は広範囲に及ぶものの、大平近藤氏の勢力を鑑みれば、 ずいぶん簡素な城のように感じます。 |

|

| 北西から獅子の鼻城跡を望む。 左端のピークが本丸。 右側の最高点が物見曲輪。 中央煙の裏手が台山。 |

|

| 林道からの眺望。 | |

| 林道のヘアピンカーブから尾根筋へ 向かう谷筋。 |

|

| 谷筋の石積み。城跡とは無関係でしょう。 | |

| 頂部手前のようす。 | |

| 頂部付近の土壇状地形。 | |

| 頂部のようす。 | |

| 同上。 | |

| 八大龍王宮。 | |

| 八大龍王宮周辺のようす。 | |

| 本丸への登城口に建つ木戸口の石碑。 | |

| 本丸西辺下の帯曲輪。 | |

| 本丸西辺の石塁跡。 | |

| 本丸背後の堀切。 | |

| 同上。 | |

| 本丸背部の土塁。 | |

| 本丸のようす。 | |

| 本丸跡のプレート。 | |

| 郭内から背部土塁を望む。 | |

| 本丸前方の虎口状開口部。 | |

| 本丸前方のようす。 | |

| 本丸からの眺望。 | |

| 台山公園。 | |

| 台山の五十鈴神社。 | |

| 台山古墳。 | |

| 神社裏手の段築地形。 | |

| 同上。 | |

| 同じく削平地。 | |

| 台山奥の斜面。 | |

| 国祐寺。 | |