|

玉造要害山城(たまつくりようがいざん) |

| 別称 : 湯ノ城、玉造城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 諏訪部扶重 | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀、井戸跡 | |

| 交通 : JR山陰本線玉造温泉駅からバスに乗り、 「玉造温泉」下車徒歩10分 |

|

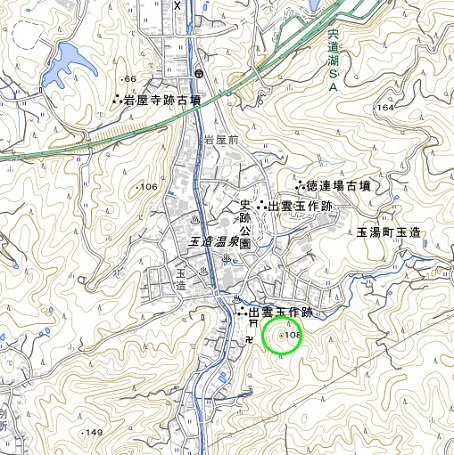

<沿革> 後醍醐天皇が隠岐へ流された元弘二年(1332)ごろ、湯荘留守職であった諏訪部扶重が要害を 構えたのがはじまりとされる。観応元/正平五年(1350)にはじまる観応の擾乱に前後して、出雲 守護・佐々木泰清の子・富田義泰の孫にあたる富田秀貞が要害を改修した。秀貞は擾乱に際して 南朝に帰属し、北朝の守護・佐々木道誉と対立して勢力を減衰させた。 富田氏は明徳三年(1392)に本領の富田荘を失っており、遅くともこのときまでに玉造の要害は 富田氏の手を離れたとみられる。湯荘にはもともと義泰の弟・頼清にはじまる湯氏があり、経緯は 不明だが湯氏の居城となったと考えられる。また『日本城郭大系』では秀貞を湯氏としているが、 秀貞自身が湯姓を称したことはない。 城内には湯家綱の墓と伝わる石祠があり、現地説明板によれば、天文十一年(1542)の記録に 湯佐渡守家綱の名が見える。また、永禄元年(1558)の玉造湯神社棟札に地頭代・湯菊丸の名が あり、家綱の子とみられているが確証はない。湯氏の系図には家綱や菊丸の名はなく、『大系』等 では玉造要害山城の湯氏を傍流と推測している。 家綱と同時代の湯氏の人物に湯信濃守惟宗があり、尼子氏の重臣として活動した。惟宗は永禄 八年(1565)に毛利元就が月山富田城を攻囲した際、他の尼子家臣らと共に毛利氏に降伏した。 惟宗と子の永綱のその後については定かでなく、玉造要害山城の扱いも不明である。永綱の子の 国綱は、山中幸盛率いる尼子再興軍に参加し、尼子家重臣・亀井秀綱の次女を幸盛の養女として 娶り、亀井茲矩と名乗った。茲矩は後に羽柴秀吉の家臣として活躍し、鹿野藩の祖となった。 <手記> 玉作湯神社背後の小山が要害山城跡です。要害山とは城館があったことにちなむ山名でしょう から、当時は玉造城や湯ノ城と呼ばれていたと思われます。本殿に向かって右手の道を奥へ進む と説明板があり、その少し先の保安林の標識付近から登れます。城内の道はあってないようなもの ですが、すぐ城域になるので登るのは難しくありません。とはいえ、温泉宿の浴衣姿で訪れるのは おすすめできません笑 円錐に近い山容の通り、主郭の下方に帯曲輪が数段巡る構造ですが、二ノ平の奥に仕切り土塁 で区切られた上段区画があったり、横堀状の曲輪が設けられていたりと縄張り上の工夫が散見され ます。竪堀も用いられているようなのですが、この日はあいにくの雨模様で見通しが利かず断念しま した。おかげでデジカメも暗中モードみたいのになって、妙に粗い写真ばかりになってしまいました。 主郭には櫓台状の土塁があり、その背後は深い空堀となっています。そして、空堀の向こう側にも 土塁があり、その上に上述の伝湯家綱墓の石祠があります。ここまで随所に案内標識が建てられて いるものの、だいぶ朽ちて埋もれているため、今後がやや心配です。 玉造要害山城には湯氏の傍流が拠っていたというのが通説となっているようですが、個人的には どう考えても湯荘の中心にあり、代わりの拠点城が特定されない限りは、ここが湯氏累代の居城と みるのが妥当なように思います。そうなると、湯惟宗と1世代くらいずれている湯家綱は誰なんだと なりますが、たとえば惟宗の父とされる泰敏の別名であるとか、単に傍流とするよりは整合性のある 説明は十分に可能なように考えています。もし私の仮説が正しければ、茲矩もこの城で誕生したと いうことになるかもしれません。 |

|

| 玉造要害山城跡全景。 | |

| 玉造湯神社。 | |

| 説明板。 | |

| 三ノ平下の腰曲輪切岸。 | |

| 三ノ平下の腰曲輪。 | |

| 三ノ平の虎口跡か。 | |

| 三ノ平(御厩畑)。 | |

| 三ノ平東側の土塁。 | |

| 三ノ平から切岸を見上げる。 | |

| 二ノ平下の横堀状の帯曲輪。 | |

| 二ノ平。 | |

| 二ノ平と奥に上段の土塁。 | |

| 二ノ平上段。 | |

| 二ノ平上段東側の土塁。 | |

| 二ノ平から出曲輪を見上げる。 | |

| 出曲輪のようす。 | |

| 一ノ平(主郭)。 | |

| 一ノ平の土塁。 | |

| 一ノ平下段と井戸跡標柱。 | |

| 井戸跡。 | |

| 一ノ平背後の堀切。 | |

| 伝湯家綱墓。 | |

| 伝湯家綱墓の建つ土塁。 | |

| おまけ:夜の玉造温泉。 |  |