|

龍ヶ崎城(りゅうがさき) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 小笠原氏か | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁、虎口 | |

| 交通 : 中央自動車道伊北ICから車で10分 | |

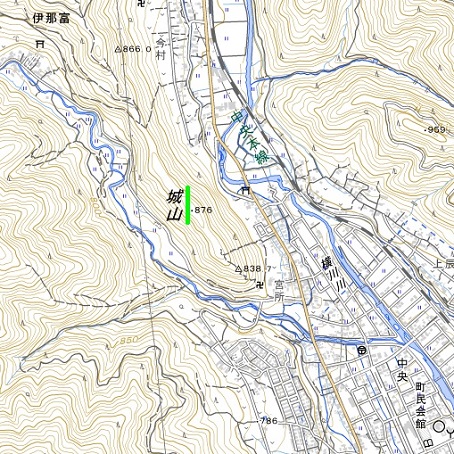

<沿革> 『守矢満実書留』の寛正五年(1464)の条に見えるのが初出とされる。信濃守護・小笠原氏に よって築かれたとみられているが、確証はない。『諏訪御符札之古書』の文明十九年(1487)の 条には、諏訪(高遠)継宗が龍ヶ崎城を取り立てたことが記されている。 天文十四年(1545)、武田晴信(信玄)が上伊那へ侵攻すると、小笠原長時は1万5千の兵で 後詰へ向かい、龍ヶ崎城に陣取った。福与城を囲んでいた晴信は、『高白斎記』によれば五月 二十一日から龍ヶ崎城攻めを開始し、六月に入って板垣信方らが攻略したとされる。小笠原勢 は府中へ退却し、これを見た福与城の藤沢頼親は武田氏に降伏した。 天正十三年(1585)、徳川家康から豊臣秀吉に寝返った長時の子・貞慶は、伊那へ攻め入り 龍ヶ崎城を落として高遠城に迫った。これ以降の龍ヶ崎城については不明である。 <手記> 松本平から南下した三州街道が、伊那谷へと入る喉口部に築かれた要衝の城です。城山の ある宮所はかつて牧場が営まれていたということで、古くから発展していた土地のようです。 城跡へは南麓の道路沿いか、南東麓の池上寺から登山道が付いています。登ってまもなく、 尾根筋にそこそこの面積をもつ広場があります。東側は法面になっているので、当時はもっと 広い曲輪で、池上寺と共に居館跡だった可能性があるでしょう。 そこからはしばらく、九十九折れの道が続きます。私が訪れたのは松茸の時期で、あちこち 止山となっているため山城巡りには神経を使います。龍ヶ崎城跡も稜線から西側にテープが 張られているものの、城内の主要部は史跡として歩けるようになっていました。 しばらく登ると、浅い堀切跡や腰曲輪跡とみられる平場がいくつかみられます。主郭下には 副郭とみられるややしっかりした曲輪があり、木之花咲耶姫命と低い櫓台状態の土壇があり ます。土壇は神社跡とも、城の遺構とすれば狼煙台とも思われます。 主郭は低い土塁で囲繞され、前後には大堀切を具えています。主郭の背後には三条堀切と 少し離れてもう1条の堀切、さらにその先の細尾根にも、かつては堀切だったとみられる竪堀が 数本続いていました。 全体としてみると、曲輪面積に比して堀切の規模も大きく数も多いのが特徴です。限られた 曲輪とアンバランスな堀切という組み合わせは、伊那谷の山城によくみられます。したがって、 武田氏に攻め落とされた後もさほど改修は加えられないまま、必要に応じて天正期まで使用 されていたものと推察されます。 |

|

| 南から龍ヶ崎城跡を見上げる。 | |

| 南麓の登山口。 | |

| 南東麓の池上寺。 | |

| 登ってすぐの広場。居館跡か。 | |

| 九十九折れを登って最初の平場。 腰曲輪跡か。 |

|

| 堀切跡。 | |

| 同じく腰曲輪跡か。 | |

| 副郭下の堀切。 | |

| 副郭の虎口跡。 | |

| 副郭の下段。 | |

| 副郭上段と木之花咲耶姫命碑。 | |

| 主郭前方の堀切。 | |

| 主郭から前方堀切と副郭を見下ろす。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 同上。 | |

| 主郭から辰野市街を見渡す。 | |

| 主郭背後の堀切1条目。 | |

| 同じく2条目。 | |

| 同3条目。 | |

| 少し離れて4条目。 | |

| 尾根筋の堀跡状地形。 | |

| 同じく竪堀状地形。 | |