|

山家城(やまが) |

| 別称 : 甲ヶ峰城、左衛門屋敷 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 和久長利 | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁、虎口 | |

| 交通 : JR山陰本線山家駅徒歩30分 | |

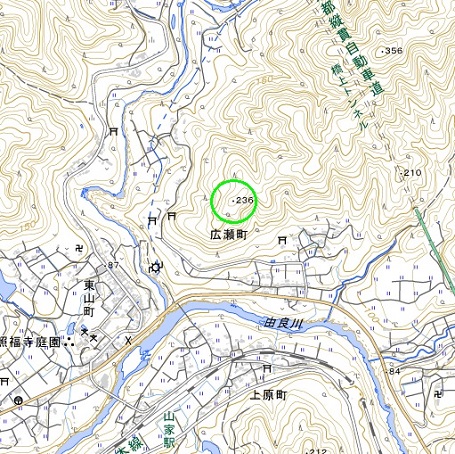

<沿革> 16世紀初頭から天田郡で勢力を拡大した横山城主塩見頼勝の四男で和久城主の和久 左衛門佐長利は、永禄六年(1563)に和知や上林へ攻め入り山家郷を領した。山家城は このときに築かれたとみられているが、確証はない。 永禄八年(1565)八月、塩見一族の属する丹波守護代・内藤宗勝(松永長頼)は、荻野 (赤井)直正と合戦に及んで討ち死にしたが、一説にその戦場は何鹿郡和久郷であったと される。宗勝の敗死を受けて長利ら塩見一族は赤井氏に転じたとみられているが、和久城 で攻防があったかなど動静は定かでない。 天正七年(1579)、織田家臣の明智光秀が横山城や猪崎城を攻め落とすと、長利は城を 開いて降伏し、山家城の破却を条件に助命された。しかし、支峰にある照福寺をして城では なく寺であると言い張り命に服さなかったため、光秀は翌八年(1580)六月に山家城を攻め 落とした。長利は姿をくらましたようで、和知の土豪・出野左衛門助と片山兵内に和久一族 の探索と捕縛を命じる同九年(1581)六月二十一日付の書状が残っている(『御霊神社 紙本墨書明智光秀関係文書』)。 天正十年(1582)の本能寺の変および山崎合戦で光秀が滅ぶと、羽柴秀吉家臣・谷衛友 が山家郷に1万6千石を与えられた。山家城を修復して使用したとも考えられるが、詳細は 不明である。谷家は江戸時代を通じて山家藩として存続したが、いずれかの時期に山麓の 居館部を山家陣屋として取り立て、山城部は打ち捨てられたものとみられる。 <手記> 山家城は、由良川と上林川の合流点に臨む標高236mの峰上に築かれた山城です。上に 述べた通り中腹に山家陣屋跡があり、そこから城内まで登山道が整備されています。途中 には巨石が並んだ見晴らしの良い箇所があるのですが、城域内ではないようで関連がある のかは不明です。 頂部は2段に削平され、それぞれ現地では本丸・二の丸とされています。背後には大きな 堀切が穿たれ、前方には腰曲輪と浅めの堀切、そしてサイドには帯曲輪や竪堀が見受け られます。また、谷を挟んだ北側の尾根には前出の照福寺があったそうです。 全体的にはさほど規模はないものの、コンパクトにまとまっている印象です。個人的には、 関ヶ原の戦いまでは詰城として使用され、西軍に属しながら所領を安堵された時点で破却 されたのではないかと推察しています。 |

|

| 西から山家城跡を見上げる。 | |

| 山家陣屋前の登山口。 | |

| 途中の巨石群。 | |

| 前方の堀切。 | |

| 腰曲輪。 | |

| 竪堀。 | |

| 虎口跡。 | |

| 頂部下段の二の丸。 | |

| 頂部上段の本丸。 | |

| 本丸背後の土塁。 | |

| 本丸裏手の堀切。 | |

| 同上。 | |

| 南東辺の帯曲輪。 | |

| 同上。 | |

| 巨石群付近からの眺望。 | |