|

福知山城(ふくちやま) |

| 別称 : 横山城、龍ヶ城、臥龍城、八幡城 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 塩見頼勝 | |

| 遺構 : 石垣、番所、井戸 | |

| 交通 : 福知山駅徒歩15分 | |

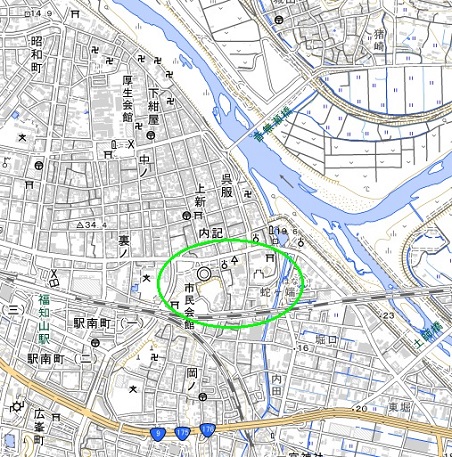

<沿革> 国人・塩見頼勝が、16世紀初めごろに築いた横山城を前身とする。頼勝は阿波小笠原氏流・ 小笠原政信の子とされるが確証はなく、塩見姓の由来も定かでない。細川政元が暗殺された 永正の錯乱を機に、細川高国に属した丹波守護代・内藤貞正のもとで天田郡に進出したもの と推測される。事実、頼勝自身も高国方の武将として多くの戦いに参戦している。 頼勝は一代で勢力を天田郡全域に拡大し、次男・長員を奈賀山城に、三男・利勝を猪崎城 に、四男・長利を和久城に、そして五男・利明を牧城に配した。頼勝の長男・頼氏は横山城を 継承して横山氏を称している。 天正七年(1579)八月、織田信長の重臣・明智光秀が天田郡へと侵攻し、頼氏の子である 信房・信勝兄弟は迎撃したものの、敗れて自刃した。塩見一族を攻め滅ぼした光秀は横山城 を取り立て、藤木権兵衛と明智秀満に改修させ、福知山城と改名した。 天正十年(1582)の山崎の戦いで光秀が羽柴秀吉に討たれると、羽柴勢が福知山城へ押し 寄せ、秀満の父を捕えて京で磔刑に処した。同年の清州会議によって、丹波国は秀吉に与え られ、秀吉の養子で信長の四男にあたる羽柴秀勝の持城となった。まもなく、秀吉の義伯父 の杉原家次が城主となり、同十二年(1584)に没すると羽柴家臣・小野木重勝が後任に据え られた。重勝は、一説には田野の福岡城主・兎ノ木氏の一族で、赤井直正に攻め滅ぼされた ため織田家臣時代の秀吉に早くから仕えていたとされる。事実とすれば、重勝は秀吉の手で 故郷・天田郡に復帰したことになる。 慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いで重勝は西軍に属し、東軍の細川幽斎が籠もる田辺城を 攻撃した。2か月弱におよぶ包囲戦の末、後陽成天皇の勅命によって田辺城は開城したが、 その2日後の関ヶ原本戦で西軍が敗れると、重勝は自領へと撤退した。ほどなく、幽斎の子・ 忠興が5300の兵で福知山城を囲むと、家康の使者・山岡景友の仲介で降伏・開城した。重勝 は助命を嘆願したが許されず、丹波亀山の寿仙院で自害を命じられた。 戦後、福知山には有馬豊氏が6万石で封じられた。慶長七年(1602)に父・則頼が没すると、 その遺領である摂津三田2万石を併せて8万石を領している。豊氏の治世下で、福知山城は 現在の縄張りに完成されたといわれる。大坂の陣後の元和六年(1620)、豊氏は筑後久留米 21万石に加増・転封となった。 翌元和七年(1621)には、岡部長盛が5万石で丹波亀山から移封となった。次いで稲葉紀通、 松平忠房が城主となった後、寛文九年(1669)に朽木稙昌が土浦から3万2千石で福知山へ 加増・転封となった。以後、譜代大名・朽木家が13代を数えて明治維新を迎えた。 <手記> 福知山城は土師川に向かって突き出た舌状の峰先を利用した城で、先端下では土師川の ほか由良川と法川の3河川が合流しています。東から南東にかけての麓は蛇ヶ端と呼ばれ、 当時は利用困難な低湿地の氾濫原が広がっていたと思われます。 光秀ゆかりの城であり、また復興天守が聳えていることから大きく期待をしていたのですが、 結論からいうと都市部の近世城郭の運命なのか、あまり残っている部分が多くない印象です。 とくに残念なのが二の丸で、石垣が崩されているだけでなく、わざわざ丘を崩して平らに均して しまっています。有馬豊氏の義弟かつ従弟の有馬伯耆守重頼にちなんだ伯耆丸も、公園とは 名ばかりの荒れ地となっていて、史跡として大事にされている感じはありません。 遺構としてみるべきところは本丸および天守台の石垣で、広く知られている通り、五輪塔や 宝篋印塔などの転用石が用いられています。その量は思っていたよりも多く、こんなに加工石 を積んで強度的に大丈夫なのかと逆に気になったほどです。この転用石は、神仏をも恐れぬ 信長の所業といわれるのが一般的ですが、近年では神仏の加護を期待したなどの異説も提唱 されているようです。ただ個人的には、信長はともかく光秀が神仏を疎かにしていたようには 思えません。信長と光秀の両者が転用石を用いているのなら、そこにはもっと合理的な理由が あるものと考えます。 そこで気になったのが、信長が近江の寺社仏閣から門や鐘楼などの建造物を安土城築城に 供出させていたとする説です。光秀についても、天田郡内の多くの寺院を取り壊したとする伝承 があるようで、こうした反抗的な宗教勢力から服従や制圧の証として石材を徴収した可能性は 十分にあるように思われます。 現在の大小天守は1986年の復興で、本丸には貴重な現存建造物である銅門脇番所があり ますが、これは二の丸から移築されたものです。福知山城天守といえば、近年は藤井壮太さん vs. 広瀬章人さんの将棋竜王戦が行われたことでも有名ですね。当時の対局の間は対戦前の 状態で公開されており、着座も可能です。行って知ったことに、福知山城での対局は藤井さん より前に羽生善治さん vs. 広瀬さんの同じく竜王戦が初だそうで、むしろいずれも挑戦者だった 広瀬さんの方が、天守で2度打てていたことになるようです(もちろん、本人からすればタイトル 奪取が第一なわけですが^^;)。 |

|

| 土師川と福知山城、 そして鉄橋を渡るJRの特急列車。 |

|

| 福知山城天主をアップで。 | |

| 本丸と東麓から見上げる。 | |

| 本丸西側から天守を見上げる。 | |

| 天守台石垣の転用石。 | |

| 天守からの眺望。 | |

| 天守から伯耆丸を望む。 | |

| 天守内の対局の間。 | |

| 小天守。 | |

| 本丸の井戸「豊磐井」。 朽木氏時代に掘削されたとされています。 |

|

| 移築銅門脇番所。 | |

| 発掘された転用石。 | |

| 伯耆丸現況。 | |

| 伯耆丸から本丸を望む。 手前は二の丸跡。 |

|