|

増地氏城(ますぢし) |

| 別称 : 増地砦 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 増地氏 | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀、虎口 | |

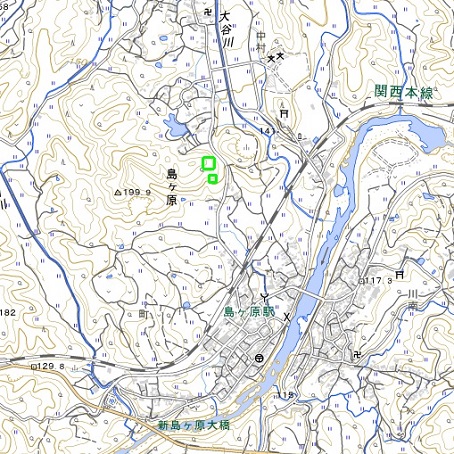

| 交通 : 関西本線島ヶ原駅徒歩15分 | |

<沿革> 増地氏は島ヶ原十八家の一つで、治承四年(1180)の以仁王の挙兵に呼応した源頼政の 家臣・渡辺競が宇治橋の戦いに敗れて自害した後、その子・集が島ヶ原に逃れて興したと される。 天正九年(1581)の第二次天正伊賀の乱に際し、増地小源太は織田家臣・堀秀政に降伏 し、島ヶ原は戦火を免れた。しかし、翌十年(1582)に本能寺の変が起こると、伊賀衆が各地 で蜂起し、「嶋乃原の城」がその拠点の一つとなった。規模などの面から、この嶋乃原の城 を増地氏城や周辺の城砦の総称とする説が有力視されている。城は織田信雄の家臣・滝川 三郎兵衛(雄利)や池尻平左衛門らによって攻め落とされたが、その後の増地氏および城に ついては不明である。 <手記> 島ヶ原市街の北に横たわる丘陵の一端に、増地氏城があります。峠道を挟んだ東側には 菊岡氏城や姫山砦があり、これらの総称が上述の嶋乃原の城と考えられているようです。 明確な登城路はありませんが、峠道から容易にアクセスできます。 増地氏城は上下2つの伊賀式城館から成っていて、規模的にも上の城が格上です。この ような構造の城は、伊賀の城館密度が日本一とはいえかなり珍しいといえるでしょう。それ だけ、増地氏が伊賀国内で有力な存在であったことの証左かもしれません。また、伊賀市 の旧伊賀町にも増地氏館があり、同族と思われますが確証はありません。 上の城は南辺の虎口が喰い違いの土橋状となっていたり、北西隅の土塁がかなり広めの 詰段になっていたりといった特徴を有しています。背後西辺の堀切の西方にも、嶋乃原合戦 に臨んで設けられたとみられる竪堀があるようなのですが、堀底に沿って獣除けフェンスが 延びていて、そちらへは行けませんでした。下の城も、背後にあたる北辺から東辺にかけて の空堀や土塁などがよく残っています。 |

|

| 南から増地氏城跡を望む。 | |

| 上の城を見上げる。 | |

| 上の城東辺の切岸。 | |

| 南辺虎口前の喰い違い状土橋。 | |

| 南辺の虎口。 | |

| 郭内のようす。 | |

| 郭内から北西隅の詰段土塁を望む。 | |

| 北西隅詰段のようす。 | |

| 上の城西辺背後の堀切。 | |

| 下の城北辺の土塁。 | |

| 下の城北辺の空堀。 | |

| 下の城郭内のようす。 | |