|

今江城(いまえ) |

| 別称 : 御幸塚城、富樫泰高館、今江氏館 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 不詳 | |

| 遺構 : 土塁 | |

| 交通 : 小松駅からバスに乗り、 「今江」下車徒歩5分 |

|

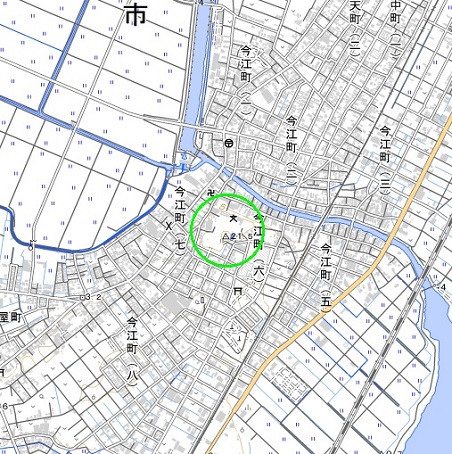

<沿革> 今江には加賀守護職を兄・教家と争った富樫泰高や、教家の子・成春に代わって加賀 半国守護となった赤松政則が館を構えたとする伝承があるが、史料上の裏付けはない。 泰高は長享二年(1488)に成春の子・政親が一向一揆に攻め滅ぼされた後に、一揆勢 に傀儡の守護として擁立されたが16世紀初めまでに没し、その後は一揆方の将・今江 兵衛兼治が今江に住していたとされる。いずれもその真偽および城館の所在は明らかで ないが、うち続く戦乱の中で、今江の御幸塚に城砦が築かれたものとみられる。 天正四年(1576)、加賀一向一揆が織田氏への反転攻勢を強めた際、一揆方の内田 四郎左衛門・林七介らが大聖寺城の簗田(戸次)広正を攻めるべく、この城から出撃した とされる。一揆勢に手を焼いた広正は織田信長に召し還され、代わって柴田勝家が派遣 された。勝家とその甥の佐久間盛政は一揆軍を打ち破り、同年中に今江城へと迫った。 与力である徳山則秀の策により内田・林の両名が寝返り、城は呆気なく落ちたとされる。 翌天正五年(1577)の手取川の戦いで勝家は上杉謙信に大敗し、加賀から撤退を余儀 なくされた。謙信死後の同八年(1580)には盛政が尾山御坊まで攻め落とし、則秀の父・ 少左衛門貞孝が今江城主となったとされるが、上杉氏支配下での扱いは不明である。 慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いに際し、前田家臣の山崎長徳・奥村栄明・太田長知ら が御幸塚に布陣したとされるが、今江城が存続していたのかは定かでない。 <手記> 木場潟と今江潟に挟まれた、細長い台地突端の小山上に築かれた城です。住宅街や 小学校などに囲まれた主郭部が城山公園となっていて、訪れてみると意外に高さのある 丘であることが分かります。 頂部には櫓台状土塁があり、その前方も縦長の土壇状となっています。一見したところ 前方後円墳のように思ったのですが、後で調べたところ、やはり古墳を利用しているよう です。櫓台状土塁の上には立派な石碑が建っているものの、私が訪れたときにはテープ が張られ、なぜか立入禁止になっていました。 その他の部分については、園内が2段の平場になっているものの曲輪跡なのかどうか 判断に窮します。『日本城郭大系』によれば「水の手土塀」なるものがあったそうですが、 それも今では失われているようです。また、御幸塚城の名称の由来となった御幸塚古墳 が南西200mほどのところにありますが、城域に含まれているのかも定かでありません。 今江城の北西麓には北国街道が縦走し、前述の通り三方を水に囲まれていたことから かなり要衝の地であったことは疑いないでしょう。しかしながら北の小松城ほどに重要視 されなかったのは、要害性の高さゆえに城下の発展性に乏しかったのが大きな理由かな と思ったりしました。 |

|

| 主郭のようす。 奥の櫓台状土塁および左手は古墳跡か。 |

|

| 櫓台上の城址碑。 | |

| 北側の今江小学校を俯瞰。 | |

| 主郭跡から公園の西側下段を俯瞰。 曲輪跡なのかは不明。 |

|