|

柿崎城(かきざき) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 柿崎氏 | |

| 遺構 : なし | |

| 交通 : JR信越本線柿崎駅徒歩15分 | |

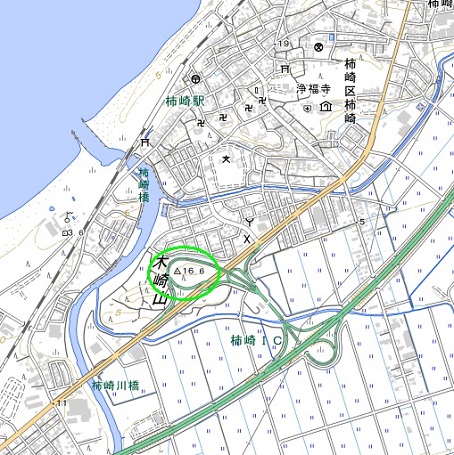

<沿革> 鎌倉時代にこの地に入植した柿崎氏の居城として築かれたとみられている。柿崎氏は伊豆国 大見郷を本貫とする桓武平氏流大見氏の一族で、同じ越後国内の水原氏や蒲原郡の安田氏ら と同族とされる。 南北朝時代に入ると、南朝・新田氏の勢力圏にあって柿崎氏は北朝に属し、敗れて柿崎城を 失った。しかし、北朝の越後守護上杉憲顕や守護代長尾景忠が国内を平定していくと、柿崎氏 も旧領に復帰した。 憲顕は観応の擾乱で一時没落し、その子憲将は文和四/正平十年(1355)に宇佐美氏らと 共に顕法寺城で挙兵した。しかし、足利尊氏方の村山隆直・風間長頼らに敗れ、次いで柿崎城 に拠ったもののこちらも攻め落とされた。琵琶島城主宇佐美氏は柿崎氏と同じく伊豆に出自を 持ち、両者は縁戚関係などにあったと推測されるが確証はない。貞治元/正平十七年(1362) に憲顕が越後守護に返り咲くと、柿崎氏は上杉氏ついで守護代長尾氏に従属した。 その後の柿崎城については定かでないが、遺構や立地、構造の観点から、いずれかの時期 に猿毛城や岩手城など柿崎川のより上流へ本拠を移したものと推測されている。 <手記> 柿崎ICのループにくるりと囲まれた海抜16.6mの木崎山が柿崎城跡とされています。ICが接続 する国道沿いから登山道が整備されていて、山頂には展望台が建っています。しかしながら、 頂部も含め遺構らしい人工地形はこれといって見られず、本当に城跡なのか疑ってしまうレベル でただの小山でした。 おそらくは、南北朝時代に丘そのものを要害としたか、山頂に初歩的な居住施設を設けた程度 だったのではないかと推察されます。柿崎氏が上杉・長尾家中で地歩を固めるなかで、早々に 柿崎川の中・上流域へ伸長していったのでしょう。現地には「柿崎和泉守居城」と大きく掲げられ ていますが、和泉守景家の頃には既に居城ではなかったと考えられます。 |

|

| 東麓から見た柿崎城跡。 | |

| 柿崎城跡看板。 | |

| 登山途中のようす。 | |

| 同上。 | |

| 山頂のようす。 | |

| 展望台からの眺望。 | |