|

辛垣城(からかい) |

| 別称 : 西城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 三田氏 | |

| 遺構 : 曲輪跡、堀 | |

| 交通 : JR青梅線二俣尾駅徒歩15分 | |

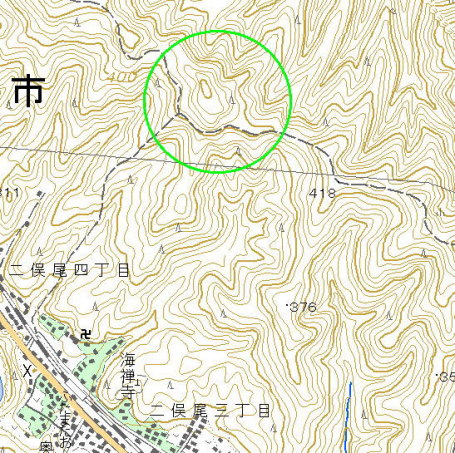

<沿革> 杣保と呼ばれた多摩川上流域(現在の青梅市周辺)に勢力を誇った三田氏の城である。ただし、 いつごろ築かれたのかははっきりしない。『日本城郭大系』には永禄初年(1558)ごろとあるが、 根拠は不明である。三田氏の居城は勝沼城にあった。 永禄三年(1560)に越後の長尾景虎が関東管領上杉憲政を擁して関東に攻め入った際、三田 綱秀は景虎陣営に馳せ参じた。景虎の小田原城攻めが失敗に終わると、関東の諸将の多くは 北条氏に帰参したが、綱秀は上杉方に留まった。北条氏の攻勢に晒された綱秀は、勝沼城を 捨て辛垣城に立て籠もった。 しかし、永禄六年(1563)に辛垣城は北条氏照によって落とされ、三田氏は滅亡した。落城年 については同四年(1561)説もある。綱秀は、岩槻城の太田資正を頼って落ち延びたものの、 自刃して果てたとされる。 <手記> 二俣尾駅裏手の尖った山が辛垣城址で、1つピークを挟んだ北西の峰続きには雷電山があり ます。城跡へは駅北口前に案内板があるので、迷うことなく行くことができます。以前はロープを 手繰って登るような急峻な山だったようですが、現在はハイキングコースとして整備され、さほど 苦はありません(もちろん、急は急ですが)。コースは途中で二手に分かれ、左に進むと辛垣城 東端の名郷峠へ、右に進むと桝形山城に近い物見山の麓に出ます。 辛垣山は江戸時代から大正末期まで石灰石の採掘場となっていたため、城跡は地形もろとも 大きく崩されています。このため、サイトによっては苦労して登った割に報われない城と書かれて います。たしかに山頂はとくに大きく破壊され、むき出しの岩盤が擂鉢状にえぐられていて、主城 域の縄張りを読み取るのは困難です。 しかし、主城域の下の尾根筋の曲輪は良好に残っていますし、城の両端を区切る堀切や竪堀 もはっきり見てとれます。そもそも、辛垣城は山そのものがきわめて峻嶮なため、駐留スペースと 尾根筋を断ち切る堀切があれば、防備は十分事足りたのではないかと思われます。 辛垣城については、築城年代が最大の論点となっているようです。永禄初年頃とする『大系』 では、北条氏との対決に臨んで綱秀が築いたものと推測しています。しかし私は、辛垣城はそれ 以前のかなり早い段階で築かれたものと考えています。理由の1つは、三田氏の居城勝沼城に 対して、辛垣城が西城と呼ばれていることです。勝沼城を捨てて新たに築いたのであれば、この ような別称が付く必然性はありません。 2つ目は、そのような急ごしらえで造ったにしては、岩盤を削った堀切や曲輪など遺構が整い すぎていることです。縄張りは単純で規模も大きいとはいえませんが、それでも短期間で築ける 城にも見えません。 3つ目は、三田氏の経済基盤が多摩川上流域の山林資源にあったとされることです。居城の 勝沼城は、街道掌握と入間郡への進出が目的と推測される平山城です。それに対して辛垣城 は、多摩川の渓谷部を掌握する位置にあり、また眼下の二俣尾地区は多摩川が初めて迎える 平野部です。三田氏の経済基盤が山林資源にあるとすれば、山林地帯や材木搬出に利用する 多摩川を押さえるための城が必要であり、それは勝沼城ではなく辛垣城の方がはるかに適して いるといえます。 したがって、三田氏は綱秀以前から東の勝沼城と西の辛垣城の2城体制で領国経営を行って いたと考えるのが妥当と思われます。北条氏にジリ貧で追いつめられた綱秀は勝沼城を捨て、 より防衛に適した急峻な辛垣城に抵抗拠点を移したとみるべきではないかと考えています。 |

|

| 辛垣城遠望(中央の尖った山)。 | |

| 辛垣山山頂のようす。 | |

| 説明板のある山頂中心部。主郭か。 採掘により地面がえぐられており、当時は写真奥の 岩壁の高さまで全体的にあったと思われます。 |

|

| 城の西端の堀切。 | |

| 西端の堀切から南麓へ延びる竪堀。 | |

| 主郭南の尾根筋の曲輪。 | |

| 主郭南西の尾根筋の曲輪。 | |

| 東端の堀切跡(名郷峠)。 | |