|

三田氏館(みたし) |

| 別称 : 三田城、谷保城山 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 津戸氏か | |

| 遺構 : 土塁、堀、井戸 | |

| 交通 : JR南武線谷保駅または矢川駅徒歩15分 | |

<沿革> 『新編武蔵国風土記稿』ならびに『江戸名所図会』に記載があり、古くから城跡として認識されていた。 しかし、築城年代や城主については伝わっていない。両誌とも津戸三郎という土人の屋敷跡と推測して いる。津戸三郎為守は源頼朝の家臣で、仁治四年(1243)に死去したといわれる。この津戸氏が城主と すれば、築城は平安末から鎌倉時代初期ごろと推定される。 また、『図会』は津戸氏以前に、菅原道武の館があったと推測している。道武は菅原道真の三男で、 父の失脚に連座して武蔵国へ配流となり、道真の訃報を受けて谷保天満宮を創建したと伝えられる。 『図会』の菅原氏館説は谷保天満宮が近いことから敷衍しただけの説と思われるが、府中弥勒寺からは 延文五年(1360)に死去した「津戸勘解由左エ門尉菅原規継」なる人物の板碑が発見されている。ここ から、そもそも津戸氏が菅原氏後裔を称していたことがうかがえる。 いずれにせよ、津戸氏が城主であった確たる証拠はない。また、三田氏館と呼ばれているが、多摩川 上流に勢力をもった勝沼城主三田氏との関連は不明である。 |

|

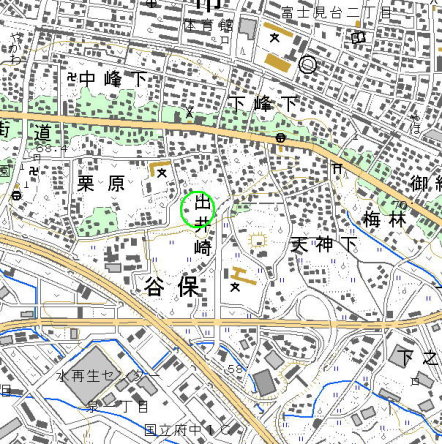

<手記> 三田氏館は、受験前に賑わう谷保天満宮の西500mほどのところにあります。多摩川の河岸の先端に 築かれていて、南麓は何本もの細流が走る水郷地帯となっています。 地続きの北と西に土塁と堀を配した長方形の城館で、内部は土塁で2郭に仕切られています。現在、 館跡内部は個人宅となっていて歩き回ることはできません。ただ、周囲の土塁と堀は十分良好に残って いて、見ごたえがあります。 電車で訪れるなら谷保駅か矢川駅が最寄りですが、車で訪れるなら国立府中ICから目と鼻の先にあり ます。東京都下のIC脇にありながら、とてものどかな水田地帯です。 史料上は謎の城ですが、縄張りや構造をみるに、開発領主の城館以上のものではないように思われ ます。同じ多摩川河岸の似たような立地に、立川氏館や高安寺館などがあります。 |

|

| 三田氏館遠望。 | |

| 館北西の空堀と土塁。 | |

| 館内の仕切り土塁。 | |

| 館東麓の土塁と空堀。 | |