|

高峠城(たかとうげ) |

| 別称 : 高外木城、高外岐城、高遠家城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 河野通直 | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁 | |

| 交通 : JR予讃線伊予西条駅からバスに乗り、 「中寺」下車徒歩20分 |

|

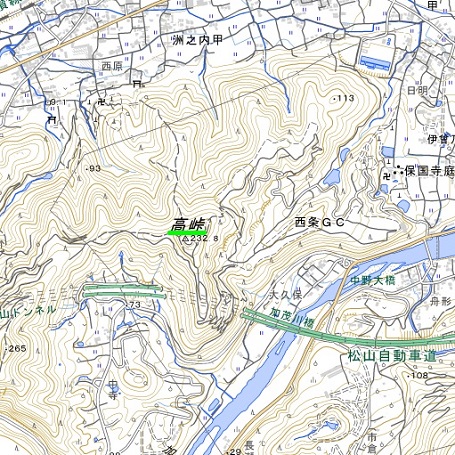

<沿革> 河野氏の祖とされる河野玉澄の兄・玉守(玉男)が飛鳥時代に居住したとも、その子孫と される橘利重が南北朝時代に築いたとも伝わるが、信憑性は低い。康暦元年(1379)に、 伊予守護・河野通直(通堯)が高峠城で細川頼之を迎え撃ったとされることから、このとき までには河野氏の城砦として築かれていたと考えられている。同年、通直は頼之に敗れて 討ち死した。 通直の跡は弟の通義が継ぎ、頼之が幕政に復帰すると、通義は頼之と和睦した。新居郡 は頼之の影響下に置かれたと思われ、代官として石川入道浄珎の活動がみられる。伊予 石川氏は備中石川氏と同族とされるが、詳しい系譜は定かでない。また、高峠城には通義 の弟・通之が入り、石川氏は細川氏からの付家老であったとする説もある。この場合、通之 は早世した通義の跡を追って河野宗家当主となり、その子孫は予州家として湊山城に居城 したため、石川氏が城代として高峠に残ったものと推測される。 『澄水記』や『天正陣実録』によれば、大永二年(1522)に備中石川氏から石川虎之助が 伊予石川氏の養子に入り、伊予守を称したとされる。ただし、虎之助の実在について史料上 は確認されていない。『澄水記』によれば、高峠城はこの伊予守によって築かれ、伊予守を く思わない石川一族の石川源太夫は高尾城を築いて移り、在来の領主らが同調して家中に 内乱を招いたとされる。 『金子文書』には、天文二十年(1551)時点での高峠城主として石川備中守通昌の存在が 記されている。この通昌についても、備中石川氏からの養子とする説のほか、予州家の河野 通存の子とする説もあるが、いずれも確証はない。また通昌の次代の高峠城主として、石川 備中守通清の名が見える。『澄水記』では通清を伊予守の子としているが、通昌を含め三者 の関係については定説をみない。 天正六年(1578)に長宗我部元親が白地城を奪取すると、通清の娘婿である金子城主の 金子元宅が逸早く長宗我部氏に誼を通じた。石川氏もほどなく元親に降ったとみられ、通清 が同十二年(1584)に没すると、石川備中守勝重が高峠城主として現れるが(『金子文書』)、 勝重の妻は元親の弟・香宗我部親泰の娘とされる。また、勝重の親は通清とも通昌ともいわ れるが、やはり詳しい系譜は定かでない。 天正十三年(1585)に羽柴秀吉が四国へ攻め入ると、元宅が石川家中を長宗我部支持で まとめた。圧倒的な兵力差で追いつめられると、石川主従は高尾城に集結し、備中守以下 ほとんどが討ち死にした。勝重の遺児・虎竹は、土佐へ逃れたともいわれるが、詳細は不明 である。同年中に四国が平定されると、高峠城も廃城となったとみられる。 <手記> 高峠城は南から東へ加茂川が流れる標高232mの山上にあり、北側には西条市街の平野 が広がっています。上の地図にある通り、南西麓から山道が通じているものの、ちょうど松山 自動車道のトンネルの上付近でシャッターゲートが閉まっており、脇から進入は可能ですが、 予約以外の入場はお断りと立札がありました。看板の主は「四国メディテーションセンター」と 「石鎚景観研究所」となっていますが、どちらも調べてもヒットせず、どこに連絡すればよいか 分かりません。先人のサイトをみても城内まで立ち入った人はほぼいないようで、私の記事も ここまでとなります。 東予地方の中心的な城郭の一つですから、行政にはぜひ対処をお願いしたいところです。 他方で、峰の北東先端下には石川氏の平時の居館とされる土居構があり、こちらは県指定 史跡として遺構も残っています。 |

|

| 東方から高峠城跡を望む。 | |

| 登城途中のシャッターゲート脇の立札。 これより先は遠慮せざるをえないようです。 |

|