|

滝野川城(たきのがわ) |

| 別称 : 豊島城 | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 滝野川氏 | |

| 遺構 : 空堀 | |

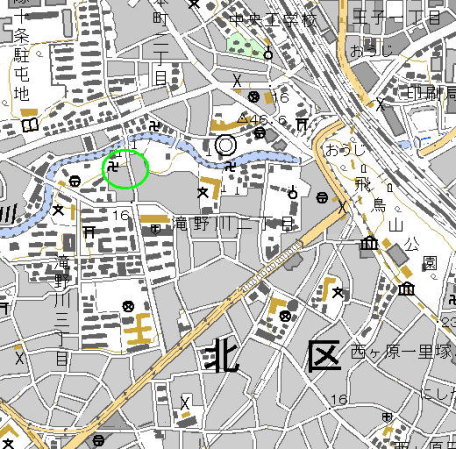

| 交通 : JR京浜東北線王子駅または 都電飛鳥山停留所徒歩10分 |

|

<沿革> 滝野川城があったとされる金剛寺周辺は、古くは松橋と呼ばれていた。石橋山の戦いに敗れ、安房国 再起し、下総国を経て武蔵国へ入った源頼朝は、治承四年(1180)十月に松橋に陣を布いた。頼朝は、 石神井川河岸の洞窟に祀られた弘法大師作といわれる弁財天に祈願したとされる。 このときは城と呼ぶほどのものは築かれなかったと思われる。滝野川城は、滝野川氏を称した豊島氏 の一族によって築かれたものと考えられている。滝野川氏がいつごろ豊島氏から分かれたのかは明らか でないが、宮城氏や志村氏、赤塚氏などの他の諸家が分かれたのと同じく、鎌倉時代初期のことと推測 される。 本家豊島氏は、文明九〜十年(1477〜78)に石神井城や平塚城に籠もって太田道灌と戦い滅亡した。 滝野川氏も本家と運命をともにしており、滝野川城も廃城となったと思われる。 <手記> 滝野川城は、現在の金剛寺一帯にあったとされています。石神井川が南を除く三方を囲う河岸の先端 に位置しています。今でこそ石神井川はコンクリートで護岸された何の変哲もない都会の川ですが、江戸 時代までは、周辺は滝野川の名の通り崖や滝の多い深山幽谷で、飛鳥山から続く景勝の地であったと いうことです。 頼朝が祈願したとされる弁財天窟も滝も現在では失われていますが、城の西側にそれを模した公園が 作られています。公園の底からも石神井川からも結構比高差があり、滝野川城が鎌倉時代に典型的な 崖端の城であったことがうかがえます。 翻って、城そのものの遺構は判然としません。諸文献には、金剛寺の西側に空堀跡がみられるとあり ます。確かに、寺と西隣の弁財天公園の間には1m弱ほどの段差があり、これを指したものでしょう。 |

|

| 滝野川城址に建つ金剛寺。 | |

| 城の西側の守りであった弁財天窟跡(弁財天公園)。 | |