|

羽場古城(はばこ) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 小笠原氏か | |

| 遺構 : 堀 | |

| 交通 : JR飯田線羽場駅徒歩15分 | |

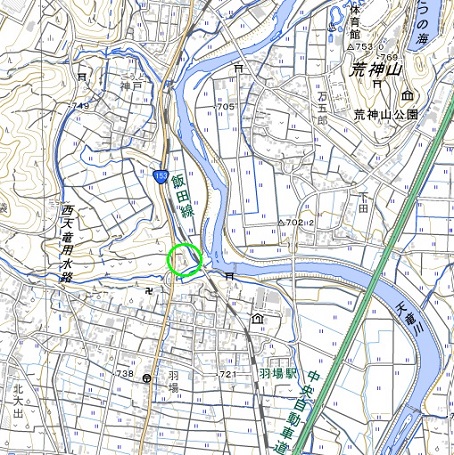

<沿革> 天文十三年(1544)、武田晴信(信玄)が福与城主藤沢頼親を標的とすると、信濃守護・小笠原 長時は家臣・草間肥前守を羽場の古城に入れ、肥前守は上伊那衆と荒神山に砦を築いて武田軍 を待ち受けた。羽場古城はそれ以前から存在したとみられるが、詳細は不明である。武田信繁ら が荒神山へ攻めかかると、肥前らは支え切れず松島へ後退した。このときは、高遠頼継が諏訪を 窺ったために晴信はいったん撤退しており、羽場古城には引き続き肥前が留まったとみられる。 翌天文十四年(1545)、晴信はまず高遠城を制し、福与城を囲んだうえで小笠原長時が後詰と して拠る龍ヶ崎城を攻め落とした。このとき、羽場古城も落城したとみられる。同年中に藤沢氏も 降伏したが、羽場古城の扱いについては定かでない。 その後、北の沢川を挟んだ南東に羽場城が築かれ、羽場古城は廃城となったとみられるが、 その時期についても詳らかでない。 <手記> 天竜川と北の沢川の合流点に突き出た峰先の城です。中心部は自動車整備場などとして造成 され、遺構はほとんどみられません。城峰を横断する国道が背後の堀切とも思われますが、検証 は困難です。 国道に面して廃屋が数棟あり、その脇から斜面をスライドして裏手に回ると、造成を免れた尾根 が削り残されており、先端側へ進むと堀切が1条残っていました。現状ではおそらく唯一の遺構と 思われ、たいへん貴重といえるでしょう。 |

|

| 先端部の堀切。 | |

| 同上。 | |

| 削り残された尾根。 | |

| おまけ:北の沢川の明治時代に建造されためがね橋。 | |