|

熊川内出(くまがわ) |

| 別称 : 福生市No.19遺跡 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 不明 | |

| 遺構 : なし | |

| 交通 : JR青梅線/西武拝島線拝島駅徒歩15分 | |

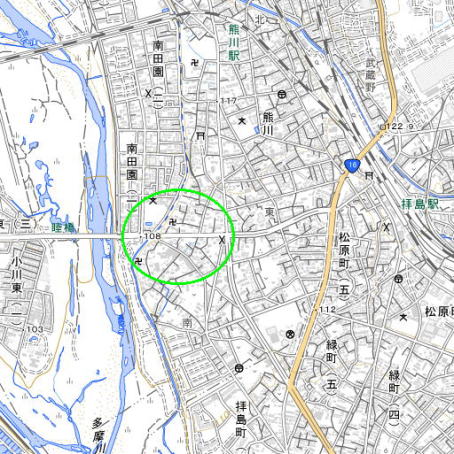

<沿革> 旧熊川村南西の多摩川河岸上に、内出の地名が残る。ただし、城館があったとの確証は ない。一方、真福寺の北の福生市No.19遺跡からは中世の銭貨4,909枚が見つかっている。 これらの古銭は、最も新しいものが15世紀発行の世高通宝であったことから、16世紀後半 までに埋められたものと推定されている。 熊川村の成立過程について記述した『神光仏言夢物語』によれば、野嶋兵庫なる人物が 村を開き、熊川神社を創建したとされる。慶長二年(1590)の同社の棟札には、兵庫の名が 記載されている。また、熊川村には大野長者なる人物の「長者伝説」があり、屋敷の周囲を 囲っていたとされる長者堀が、戦後まで残っていたといわれる。 <手記> 多摩川に架かる五日市街道睦橋の東詰から、河岸を上った一帯が内出と呼ばれる地域 になります。地名から城館が存在した可能性が類推されるだけですが、古地図を見ても 昔から重要な渡河点であったことがうかがえ、これを扼する施設があったとしても不思議 ではありません。 対岸には高月城や滝山城といった、大石氏ついで北条氏の重要拠点があります。また、 北の勝沼城に拠る三田氏は、永禄四年(1561)の上杉謙信による小田原城の戦いを境に 北条氏と敵対しました。福生の地名の由来とされる説の1つに、敵の侵攻を「ふさぐ」要衝の 地という意味からくるとするものもあり、ここに防御施設があったとする推測も荒唐無稽とは いえないものと思われます。 No.19遺跡は真福寺のすぐ北にあたり、現状は民家や畑となっています。その北に熊川 神社があり、いずれも西側には多摩川の河岸が続いています。こうした地形や民間伝承、 発掘調査結果などから、城館の存在を類推するのみですが、個人的には可能性はかなり 高いのではないかと思っています。 |

|

| 推定地西側の多摩川河岸。 | |

| 真福寺。 | |

| 真福寺の隣の八雲神社。 | |