|

和田城(わだ) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 平山城 | |

| 築城者: 和田氏か | |

| 遺構 : 曲輪、土塁、堀 | |

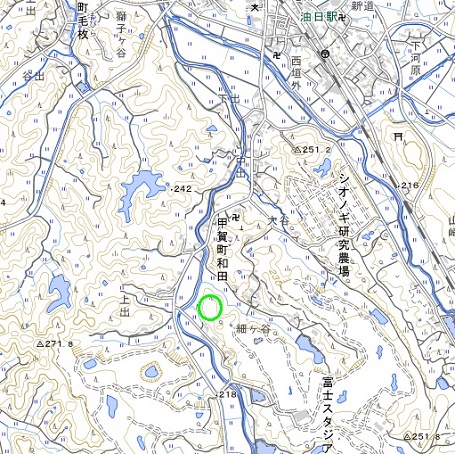

| 交通 : JR草津線油日駅徒歩25分 | |

<沿革> 土豪・和田氏の本城とみられている。和田氏は清和源氏・源経基の次男・満政ないし 宇多源氏流佐々木氏を祖とするとされるが、いずれも確証はない。前者の場合、満政の 次男・忠隆の子・惟家が近江国高島郡に移り住み、その子孫の氏家が甲賀郡和田村に 住して和田氏を称したとされる。 幕臣・和田惟政に至り、和田氏は歴史の表舞台に登場する。惟政の父は和泉守惟助 と伝わり、後述の足利義昭に関する史料にも「和田いずみの館」という記述がみられると される(『日本城郭大系』)。 永禄八年(1565)五月十九日、三好義継や三好三人衆、松永久通らが御所へ攻め入り、 将軍・足利義輝やその弟の照山周暠を殺害した(永禄の変)。義輝の次弟で周暠の兄に あたる覚慶は、松永久秀らによって興福寺に幽閉されていたが、七月二十八日に幕臣の 手引きで脱出した。 覚慶一行は伊賀経由で惟政を頼り、惟政は屋敷を設けて覚慶を保護した。惟政は幕府 の御供衆であったともいわれるが、幕府と具体的にどのようなつながりを持っていたのか は明らかでない。 覚慶は和田から全国の大名に御内書を送り、自身の支援者を募った。惟政は諸大名の 取次を務めたが、覚慶は同年十一月に、六角承禎の招きを受けて近江国矢島へ移った。 このとき、惟政は織田信長の支持を得るため尾張に滞在していたとされ、無断での遷座に 激怒した惟政に対し、覚慶が謝罪した書状が残っている。覚慶は矢島御所で還俗し、足利 義秋と名乗った。 六角氏が三好氏に通じると、還俗した義秋は若狭ついで越前へと流浪し、惟政もこれに 付き従ったといわれる。さらに織田氏を頼った義昭(義秋から改名)は、信長の支援により 永禄十一年(1568)に上洛を果たした。同年中に信長が摂津を攻略すると、惟政は幕臣の 立場で芥川城主に任じられ、池田勝正や伊丹親興とともに摂津三守護の一人となった。 ただし、実際に当時そのように呼ばれていたという確証はない。 その後も摂津国内の情勢は流動的であり、元亀元年(1570)には荒木村重や中川清秀 が主君・勝正しを追放し、反信長に転じた。翌二年(1571)の白井河原の戦いで、惟政は 荒木・中川連合軍に敗れて討ち死にした。跡を子の惟長が継いだが、同四年(1573)に 家中で勢いを増す高山飛騨守(友照)・右近(重友)父子を除こうとして逆に深手を負い、 そのまま死去したとされる。一方、江戸時代に子孫と称する旗本和田氏があり、その家伝 によれば、惟長は生き延びて小野木氏などに仕えたという。 いずれにせよ惟長の没落により和田城も廃されたと推測されるが、詳細は不明である。 <手記> 和田谷の城砦群の最奥に位置し、最大級の規模を有することから和田氏の本城と推定 されていますが、確証があるわけではないようです。川向こうには和田支城Ⅰが、ひとつ 北側には棚田山城があります。北東麓の生活道路沿いに駐車場が用意され、説明板や 登城路などもしっかり整備され、おそらく夏場でも容易に訪城できるでしょう。 典型的な方形の甲賀式城館を基調としつつも、前方に腰曲輪、主郭虎口前に帯曲輪、 そして背後には堀切と物見台状の削平地などが付随しています。とくに、腰曲輪自体にも 虎口があり、主郭のそれと合わせて二重虎口のようになっていたり、主郭虎口脇の土塁 の城外側が犬走りのようなテラスになっていたりといった特徴も見られます。主郭の背後 土塁が掘り込み式の詰段となっている点も見どころでしょう。 |

|

| 和田支城Ⅰから和田城跡を望む。 | |

| 和田城跡入り口。 | |

| 主郭東側の竪土塁。 | |

| 主郭前方の腰曲輪。 | |

| 主郭西下の帯曲輪。 | |

| 同上。 | |

| 帯曲輪の虎口。 | |

| 帯曲輪から主郭虎口を望む。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 同上。 | |

| 主郭虎口脇の土塁の犬走り状テラス。 | |

| 主郭背後土塁上の詰段。 | |

| 詰段から主郭を俯瞰。 | |

| 主郭背後の堀切と物見台状の削平地。 | |