|

則定椎城(のりさだしい) |

| 別称 : 古屋敷 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 鈴木氏 | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁、虎口 | |

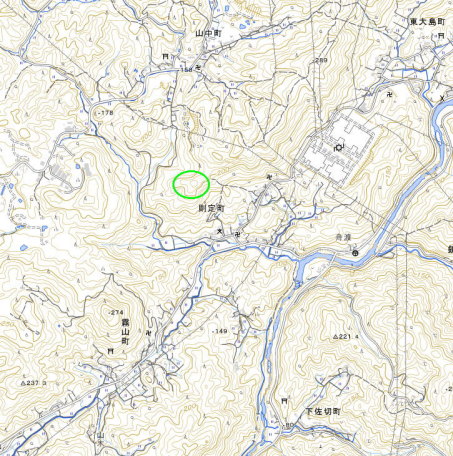

| 交通 : 名鉄豊田市駅からバスに乗り、 「則定本郷」下車徒歩20分 |

|

<沿革> いわゆる則定三城のひとつで、則定鈴木氏の持ち城とされる。則定鈴木氏は三河鈴木氏 の一族酒呑鈴木氏の後裔とされるが、系譜には不自然な点も多い。酒呑鈴木氏の初代は 鈴木重就の子重時とされる。重時は足助城を築いた足助鈴木氏初代鈴木忠親の弟とされ、 三河鈴木氏の本貫地である矢並から巴川沿いに勢力を伸ばしていったようすが窺える。 酒呑鈴木重時について、遠江国の井伊谷三人衆に同姓同名の人物がおり、両者を混同 する記述もしばしばみられるが、活動した世代も場所も明確に異なる別人である。 酒呑鈴木氏と則定鈴木氏の関係についてもはっきりとはしていない。一般に則定城主と されている鈴木重次は、『寛政重修諸家譜』等の系図では重時の4代嫡流の子孫となって いる。足助鈴木氏は、松平清康や徳川家康に攻められて降伏したとされているが、則定 鈴木氏の動向についてはやはり定かでない。 元文五年(1740)成立の『三河国二葉松』には、鈴木十内が居城した「則定村古屋敷」 の項目があり、則定椎城に比定されている。また、城跡には「當椎城主鈴木重氏墳」と 彫られた墓石がある。重氏については、重次の叔父とする系図があるが、則定の城主に なったという事実は確認できない。旗本酒呑鈴木家の初代となった、友之助重氏という 同名の人物がいるが、こちらは時代が合わない。鈴木十内についても、史料上には登場 しない。十内と重氏を同一人物とする向きもあるが、仮にそうだとしても、いかなる人物で あったのかは推測の域を出ない。 天正十八年(1590)、家康が関東へ移封となると重次もこれに従い、則定三城は廃城 となったものとみられる。関ヶ原の戦いの後、重次は旧領に復帰して則定椎城の麓に 則定陣屋を築き、子孫は旗本として続いた。 <手記> 則定椎城は、付近の則定城・則定小畑城と合わせて「則定三城」と呼ばれています。 他の2城が単郭なのに対し、椎城だけが規模・構造・比高どれをとっても突出しており、 少なくとも最も新しく改修を受けた城であることは明白です。則定鈴木氏によって則定城 に続く詰城として築かれたものと推測されますが、しかしながらその規模は、鈴木氏単独 で守り切るには大きすぎるようにも感じます。個人的には、元亀二年(1571)に足助城が 武田氏に攻め落とされたのを受け、徳川氏によって対武田の最前線の城として、拡張・ 整備されたのではないかと考えています。武田氏の脅威が去った後は、鈴木氏の管理 も行き届かなくなっていき、次第に「古屋敷」と呼ばれる状態に廃れていったのではない かと推察します。 城へは、則定陣屋跡の則定小学校東脇から登山道が伸びています。まず辿り着くのは 鈴木氏の16世紀の居館跡とされる心月院跡で、ここには重次の子で天草代官を務めた 鈴木重成とその兄正三の像が立っています。重成・正三兄弟の像は天草の富岡城址 にもあるので、見比べてみるのも面白いですね。 そこからさらに10~15分ほど登ると、椎城東端の堀切に到着します。当時もここが大手 だったと思われ、堀切の向こう側から曲輪に脇を見せつつ進む入城口があります。現地 説明板の縄張り図では、主郭のほか東西に1つずつⅠ~Ⅲの主たる曲輪があり、その 周囲に帯曲輪や腰曲輪が付属するという構造となっています。帯曲輪は犬走りのように 巡っていて、直感的には鉄砲での防御を想定しているように見えます。ただし、堀切や 竪堀が随所に設けられているものの、虎口は大手を除いてとくに工夫されているようす はなく、そこまで凝った縄張りとは感じませんでした。足助から岡崎へのルート上の山城 なのだから、逆にもう少し手を入れても…と不思議に思ってしまいました。 |

|

| 則定椎城跡を見上げる。 | |

| 東端の堀切。 | |

| 東端の曲輪。 写真左手の土塁の左側下に、大手の 入城口が伸びています。 |

|

| 東端の曲輪から堀切越しにⅡ曲輪を望む。 中央の墓石は「當椎城主鈴木重氏墳」。 |

|

| Ⅱ曲輪のようす。 | |

| Ⅱ曲輪と主郭の間の堀切。 | |

| Ⅱ曲輪北側帯曲輪の切れ込み。 曲輪縁に石門が付いているので、竪堀か どうかは不明。溜池跡か。 |

|

| 同帯曲輪の竪堀。 | |

| 主郭南側の犬走り状の帯曲輪。 | |

| 帯曲輪南西端から延びる尾根先の腰曲輪。 | |

| 同腰曲輪付け根の堀切。 | |

| 主郭(Ⅰ曲輪)南西端の虎口。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 主郭北東端の虎口。 | |

| 北東端の虎口下の腰曲輪。 | |

| 腰曲輪の先のⅢ曲輪の土橋。 | |

| Ⅲ曲輪先端付近のようす。 | |

| Ⅲ曲輪から北側の堀切と腰曲輪を望む。 | |

| 居館跡とされる心月院跡。 | |