|

松任城(まっとう) |

| 別称 : 鏑木城 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 松任範光か | |

| 遺構 : 土塁 | |

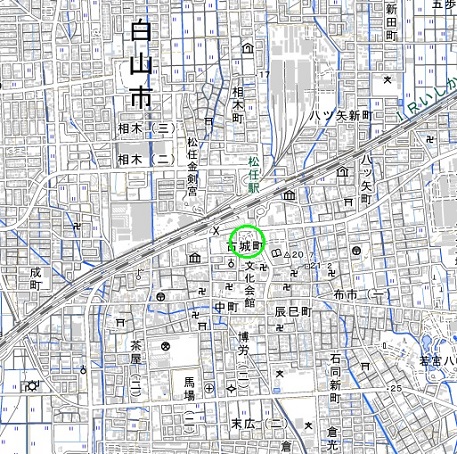

| 交通 : IRいしかわ鉄道松任駅徒歩1分 | |

<沿革> 鎌倉時代初期に、松任十郎範光によって築かれたと伝わる。範光は斎藤利仁の流れを 汲む弘岡(加賀)斎藤氏の一族・林氏の出で、富樫氏とは同族といわれるが、範光の実在 について確証はない。 15世紀中ごろには鏑木繁治が城主となっていたが、その経緯や松任氏との関係などは 定かでない。加賀守護・富樫政親と一向宗が対立すると、政親の姉を妻としていた繁治の 子・繁常は政親を支持したが、文明七年(1475)に両者で和議が成立した際、蓮如の教え に触れて深く帰依し、徳善の法名を授けられたとされる。その後、一族も次々に一向門徒 となり、長享二年(1488)に一向一揆が発生すると、徳善ら鏑木一党も参加して高尾城に 政親を攻め滅ぼした。 その後、百姓の持ちたる国と呼ばれた加賀において、一向宗の統治組織として松任組 が成立したとされる。松任城主は鏑木氏が歴任したが、他国からの浪人が養子となった とする伝承が複数あり、その系譜については不明点が多い。 天正五年(1577)、松任城は上杉謙信に攻められたが、織田家重臣・柴田勝家の軍が 手取川北岸の水島まで迫っていたため、謙信は城主・鏑木右衛門尉頼信と和議を結んだ とされる。一方、『長家家譜』によれば、七尾城を出た謙信軍は松任城にすんなりと入城 している。 『越登賀三州志』には、このとき頼信が謙信に殺害されたとあるが、『日本城郭大系』に よれば天正七年(1579)時点で頼信に宛てた上杉景勝の書状が残っていることから誤り とされる。他方で、同じ一揆方の将である若林長門守が松任城主に任じられたとする説も あり、上杉氏時代の松任城の動静については詳らかでない。 天正八年(1580)、松任城は勝家に攻め落とされた。このとき頼信ないし長門守は殺害 され、一説には鳥越城主鈴木出羽守重泰も、和議をもちかけて松任城に誘殺したといわ れる。松任城主には、勝家の与力である徳山則秀が任じられた。 天正十一年(1583)、賤ヶ岳の戦いで勝家が滅ぶと、前田利長が4万石で越前府中城 から松任城へ移った。同十三年(1585)、富山の役の恩賞として利長は越中半国を与え られ、松任には城代として寺西秀則が派遣された。同十五年(1587)には、丹羽長重が 九州平定における不手際の廉で(秀吉の言いがかりといわれる)、若狭一国から松任城 4万石に減転封を命じられている。 天正十八年(1590)、小田原の役の戦功により、長重は小松城12万石に加増された。 松任城には城代が置かれたとみられるが、詳しい扱いは明らかでない。慶長五年(1600) の関ヶ原の戦いにより丹羽家が改易となると、その所領は前田家に与えられた。利長は、 同戦いで東軍に寝返ったものの取り潰しとなった赤座直保(吉家)を召し抱え、松任城主 として7千石を給した。 直保は慶長十一年(1606)に、氾濫した越中の大門川を検分した際、渡河中に落馬して 溺死した。子の孝治が松任城主を継いだが、元和元年(1615)の一国一城令に前後して 廃城となったとみられている。ちなみに、孝治は後に姓を永原に改め、永原家は加賀藩の 重臣として続いた。 <手記> 松任は金沢と手取川の中間に位置し、野々市の富樫館にも近く、古くから加賀の要衝で あったことがうかがえます。そのため、現在では松任城跡は松任駅前の市街地として開発 されており、遺構はほとんどみられません。縄張り図を見ると、もとは単郭の方形館だった ようで、周囲に馬出し状の曲輪などが拡張された形跡があり、高岡城などとの類似性が 指摘できるでしょう。 駅の南に松任城址公園があり、ここが本丸跡とされています。その東辺には、発掘調査 により明らかとなった内堀のラインや土橋跡が、石列で再現されています。また、公園の 南西隅には櫓跡とされる土盛りがあり、北側の道路も内堀の跡をなぞっているようです。 この道路に沿った公園の北辺も土塁状になっており、忠魂碑などが建てられていますが、 これはどうやら遺構ではないようです。 駅前の駐車場入口脇にも、「松任城址東北隅」と彫られた小さな石碑が建っているなど、 ところどころに石碑があるようですが、如何せん旧状を偲ぶには十分とはいえません。 ちなみに、松任の読みが「まっとう」なのか「まつとう」なのか悩みましたが、現在の駅名 が前者らしいので、こちらでは「まっとう」と採用しました。 |

|

| 松任城址公園。 | |

| 説明板。 | |

| 東辺の内堀ラインを示す石列。 | |

| 同じく土橋跡。 | |

| 松任城略年表の碑。 | |

| 本丸跡のようす。 | |

| 櫓台跡とされる土盛り。 | |

| 櫓台跡を外側から。 | |

| 北辺のようす。 道路は堀跡をなぞっているようです。 公園側の土塁は遺構ではない模様。 |

|

| 駅前の「松任城址東北隅」石碑。 | |