|

埴原城(はいばら) |

| 別称 : なし | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 埴原氏(村井氏) | |

| 遺構 : 曲輪、石塁、土塁、堀、虎口、井戸跡 | |

| 交通 : 松本駅からバスに乗り、 「埴原東公民館」下車徒歩5分 |

|

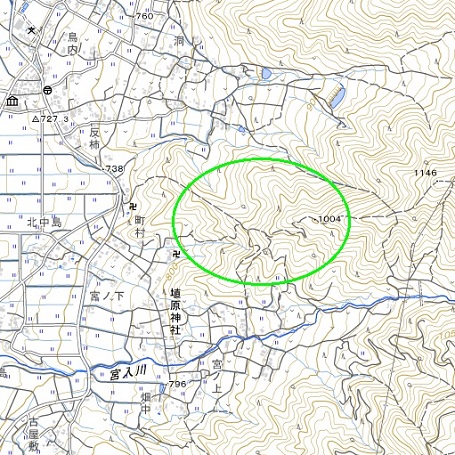

<沿革> 信濃十六牧の一つ「埴原牧」の牧監であった埴原氏によって築かれたと見られているが、詳しい 経緯は定かでない。埴原氏は鎌倉時代ごろに村井に館を築いて移り、村井氏を称したとされる。 天文十七年(1548)の塩尻峠の戦いで小笠原長時は武田晴信(信玄)に大敗し、村井城も攻め 落とされて、村井氏は滅んだとされる。これに前後して、埴原城は対武田の防衛拠点として大きく 改修されたと考えられているが、村井氏滅亡後の城将は不明である。 天文十九年(1550)七月、晴信は長時を駆逐して松本平を平定した。『高白斎記』には、「イヌイ の城」が占領されるとまもなく、林・深志・岡田・桐原・山家の5城が自落したとあり、イヌイの城は 埴原城のことと考えられている。ただし、イヌイ(乾)は一般的に北西を指し、埴原城の南東側には 対応するようなものは見当たらない。武田氏が埴原城を使用した形跡はなく、そのまま廃されたと 推測される。 天正十年(1582)の天正壬午の乱において、長時の子・貞慶が丘陵復帰を図り、小笠原旧臣の 支持を受けて上杉氏の傀儡となっていた叔父の小笠原洞雪斎を逐って深志城に入った。貞慶は 徳川氏に属して上杉氏や羽柴秀吉麾下となった木曾氏と対峙し、埴原城を取り立てて改修したと される。 天正十三年(1585)、徳川氏重臣・石川数正が豊臣秀吉の下へ出奔すると、貞慶も豊臣家臣に 転じた。同十八年(1590)、貞慶は讃岐半国を与えられたが、まもなく奉公構を受けて同年に斬首 された尾藤知宣を匿っていたことが発覚し、所領を没収された。知宣の祖父・重忠は長時に仕え、 晴信との戦いで討ち死にしたといわれる。 松本平は数正に与えられ、このときまでに埴原城は廃城となったとみられる。 <手記> 埴原城は林城とは同じ山系の一峰にあります。西麓谷筋の蓮華寺下に駐車場があり、登城路も しっかり整備されています。平時の館もこの谷筋にあったようで、途中には御屋敷跡や梅屋敷跡と いった伝承地もみられました。 非常に広大な城域をもつ山城で、大きく主郭部と北尾根の西小屋、南尾根の三の郭部、そして 西尾根部の大きく4つのエリアに分けられます。このうち、豪快な二重堀切3か所と広く削平された 曲輪を2つもつ三の郭部は、貞慶時代に拡張された最も新しい部分と推測されます。また、主郭部 の背後には大堀切の向こうに見事な畝状竪堀があり、ここも貞慶による改修でしょう。 主郭部の曲輪の名称には、石塁と虎口をもつ城内で最も特徴的な曲輪を主郭、主郭部先端側の 広い曲輪を二の郭とするものと、石塁の曲輪を二の郭、櫓台状土塁を有するその東側の詰曲輪を 主郭とする2通りがあるようです。現地の説明板と『日本城郭大系』では前者を採用しているため、 こちらもそれに従います。主郭の石塁も貞慶によるものと推測され、松本城(深志城)の詰城として かなり重要視されていたことがうかがえます。 西尾根は三重堀切が1か所みられるものの、堀はいずれも浅く、堀切間の曲輪形成も曖昧です。 おそらく、このエリアは長時時代のまま、ほとんど手が入っていないのではないかと拝察されます。 現地で頒布されているパンフレットによれば、西尾根エリアの先端付近から古墳を経由して尾根の 先端下に出るルートが記されており、ぐるっと一筆書きで帰ってこようとしたのですが、道は早々に ド藪に閉ざされてしまっていました。また、西小屋については道がないようなのでパスしましたが、 縄張り図を見る限り曲輪自体は旧態依然としつつも、豪壮な堀切が設けられているようです。 このように、埴原城は新旧の遺構が入り混じる巨城で、その様子は高度成長期からバブル期に かけてしばしば見られた、増築に増築を重ねた魔改造温泉旅館を彷彿とさせます。おそらく長時の ころは、主郭から西尾根にかけて直線的な縄張りだったのでしょう。 |

|

| 蓮華寺越しに埴原城跡を望む。 ちなみにこの日は黄砂がひどく、 これでも天気は快晴です^^; |

|

| 伝・的場跡。 | |

| 伝・御屋敷跡。 | |

| 伝・梅屋敷跡。 | |

| 段郭下の堀切。 | |

| 段郭を見上げる。 | |

| 段郭の一つ。 | |

| 三の丸を見上げる。 | |

| 三の丸跡。 | |

| 三の丸の説明板。 | |

| 三の丸西尾根下の堀切。 | |

| その先の二重堀切。 | |

| 同上。 | |

| 八幡平。 | |

| 八幡平の先の二重堀切。 | |

| 三の丸南尾根の堀切。 | |

| 詰曲輪南下の竪堀。 | |

| 詰曲輪背後の大堀切。 | |

| 主郭部東方の畝状竪堀。 | |

| 同上。 | |

| 同上。 | |

| 主郭部東方の堀底道。 | |

| 大堀切越しに詰曲輪を見上げる。 | |

| 詰曲輪背部の物見台状土塁。 | |

| 詰曲輪のようす。 | |

| 詰曲輪と奥に物見台状土塁。 | |

| 主郭と詰曲輪の間の堀切。 | |

| 主郭のようす。 | |

| 主郭の説明板と奥に土塁。 | |

| 主郭虎口。 | |

| 虎口を外側から。 | |

| 主郭の石塁。 | |

| 主郭の二段石塁。 | |

| 主郭前方の石塁。 | |

| 前方下から主郭を見上げる。 | |

| 帯曲輪。 | |

| 二の郭。 | |

| 二の郭から主郭方面の腰曲輪群を見上げる。 | |

| 二の郭下の腰曲輪と土塁。 | |

| 西尾根の三重堀切。 | |

| 三重堀切下の竪堀。 | |

| 三重堀切北側の谷筋。 緩やかすぎてどう見ても弱点です。 |

|

| 西尾根の堀切その1。 | |

| その2。 | |

| その3。 | |

| その下の竪堀。 堀底道を兼ねたか。 |

|

| その4。 | |

| 西尾根先端から下りる道は藪の中。 | |