|

中津城(なかつ) |

| 別称 : 扇城、小犬丸城、丸山城 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 黒田孝高 | |

| 遺構 : 石垣、堀 | |

| 交通 : JR日豊本線中津駅徒歩15分 | |

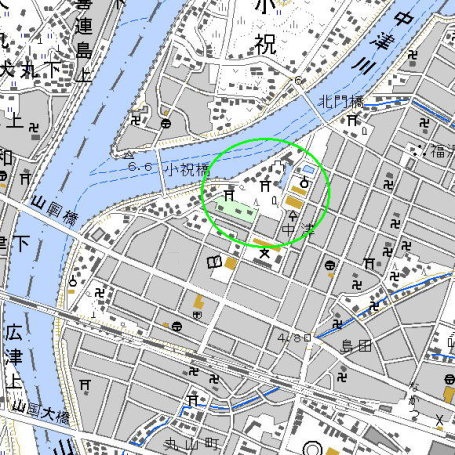

<沿革> 天正十五年(1587)、九州平定により豊前国内6郡を与えられた黒田孝高(如水)は、反抗的な 在地領主宇都宮氏の討伐を進め、翌十六年(1588)から山国川の河口に中津城築城を開始した。 『日本城郭大系』によれば、もともと中津城の地には「大塚山の旧塁」があり、南北朝時代に大友 親世と争った大友氏鑑の家臣中津江太郎の居城跡としている。本丸下段付近から、発掘調査に より二重の堀をもった中世城館跡が発見されている。この城館の存続期間は15〜16世紀とみら れており、これが中津江太郎の拠った城跡なのか、また黒田氏入封までの城主は誰であったか など、詳細は不明である。 孝高は、築城と平行して宇都宮氏を攻め続けたが、城井谷城を落とすことができず、敗北した。 窮した孝高は、一旦宇都宮(城井)鎮房と和睦し、鎮房の娘を嫡男長政に嫁がせることにした。 翌天正十六年(1588)、中津城は一応の完成を見、孝高は鎮房を祝賀に招いた。しかし、これは 謀略で、鎮房は城内で殺害された。暗殺の経緯については諸説あり、城下の合元寺では鎮房の 従者が集められて襲われたとされる。このとき壁に付着した流血が洗っても落ちなかったため、 やむなく寺の壁を赤く塗りこめたとする伝承が残る。鎮房の娘は磔に処され、城井谷も制圧され、 宇都宮氏は滅んだ。 その後も中津城の整備は続けられたようだが、小田原の役や朝鮮出兵などの軍役がかさみ、 普請は思うように進まなかったといわれる。慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いでの戦功によって、 黒田家は筑前52万石に加増転封となった。代わって、細川忠興が豊前一国39万石に封じられ、 忠興は中津城を居城とした。黒田氏時代からの普請は忠興によって受け継がれたが、同七年 (1602)に、忠興は小倉城に移り、中津城には忠興の二男興秋が入れられた。同九年(1604)、 忠興は三男忠利に家督を譲り、中津城を隠居城と定めて再び移り住んだ。 中津城の拡張整備はさらに進められ、元和七年(1621)に完成した。新たに三の丸が設けられ、 その縄張りから「扇城」と雅称された。他方で、現地説明板によれば、隠居城という性格のためか 本丸の堀が埋められ、天守台は周囲と同じ高さに下げられたとある。また、黒田氏時代には本丸 内にあった寺院が二の丸に移されたことが、発掘調査の結果から推定されている。この間、元和 元年(1615)の一国一城令により、中津城の普請は一旦中止されたが、忠興が老中土井利勝に はたらきかけた結果、存続が認められ、翌年から工事が再開された。 寛永九年(1632)、細川家は肥後熊本へ転封となり、代わって小笠原長次が8万石で中津藩を 立藩した。ちなみに、小倉城には長次の叔父忠真が、旧小倉藩領であった杵築城には忠真の弟 忠知(やはり長次の叔父)が入り、細川家領を小笠原一族で分け合った格好となっている。 中津藩小笠原家は、長次の子長勝以下3代にわたって悪政を布いたとされ、4万石に減封され た。さらに5代藩主長さと(邑の上に「く」×3)が享保元年(1716)に嗣子なく没したため、小笠原家 は改易された。 翌享保二年(1717)、奥平昌成が丹後宮津から10万石で中津藩主となり、以後奥平家が9代を 数えて明治維新を迎えた。なお、現在の模擬天守は、最後の藩主奥平昌邁の孫昌信氏によって 建てられたものである。 <手記> 中津は、今でこそ大分県と福岡県の境目に位置し、中心から外れているイメージがありますが、 かつては豊前国のちょうど真ん中あたりにありました。中津城は、山国川沿いの丸山と呼ばれる 小丘を利用した城です。現在では、主に本丸部分が中津城公園として整備されています。 本丸に立つ天守閣は、位置も外観もまったくの想像の産物です。上記の通り、藩主家奥平氏の 子孫が建て、最近まで同家が所有・経営していましたが、採算が取れないとして売却されました。 ただ、所有者は替わっても内容は今のところ変わっていないようです。 天守の有無については、意見が今も分かれているようです。個人的には、少なくとも黒田氏時代 には存在していたのではないかと考えています。上記の通り、現地の説明板には、黒田氏時代に 「天守台」があったとされており、宇都宮氏を謀殺してようやく統治ができるようになった経緯を考え れば、豊臣大名の権威の象徴としての天守は必要だったものと思われます。細川氏時代になって も、支城である杵築城や、忠興がバックアップして築かれた日出城などには天守が上げられている ことから、忠興の小倉城移転までは、中津城にも天守があったと推測するのが妥当なように思われ ます。 中津城の見どころのひとつに、本丸北辺の石垣があります。ここには、黒田氏時代の石垣の外側 に、細川氏が石垣を継ぎ足した継ぎ目がはっきり残っています。細川氏による石垣の継ぎ足しは、 熊本城にもみられますが(通称「二様の石垣」)、中津城のものは熊本城と違って隅石が向かい合う 形になっており、継ぎ目が「y」字状になっています。このような継ぎ足し方は初めて見ました。 また、本丸南辺の石垣は、公園化に際して崩されたり改変されたりしていましたが、近年南東部 を中心に復元されました。この石垣は、上からみると直線ではなくわずかにカーブを描いています。 これは、力をカーブの内向きにはたらかせ、石垣の孕みや崩壊を防ぐためといわれています。また、 道路を通すために崩されていた石垣の断面の調査から、現在の石垣の内側に古い石垣が埋め込ま れていることが判明しました。 さて、中津城はいわゆる「日本三大水城」のひとつに数えられています。その理由は、満潮時には 城の堀に海水が混じるからということですが、私は中津城を「水城」に分類することには疑問です。 たしかに、堀が海とつながってはいますが、そのような城は近世においてさえ少なくはありません。 「水城」というと、私の中の基準では海や湖を背負って要害となしていることが重要です。ところが、 中津城は河口に築かれているものの、海をたのみとした縄張りにはみえません。また、三大水城の 他の2つ(高松城と今治城)は、瀬戸内「海」を扼するという目的をもっていましたが、中津城に眼前 の豊前湾をどうこうする目的があったようにも思えません。したがって、中津城を水城とすることには、 私には大きな違和感があります。 |

|

| 中津城模擬天守閣。 | |

| 別角度から。 | |

| 本丸北辺の継ぎ足された石垣。 右側が黒田氏、左側が細川氏によるもの。 黒田氏の方が石が四角く成形されているのは、 古代山城の石垣を転用しているからだそうです。。 |

|

| 本丸椎木門跡。 | |

| 復元された本丸南辺石垣と堀。 | |

| 石垣の断面。 赤茶色の古い石垣が見えます。 |

|

| 本丸下段の中世城館跡が発掘されたあたり。 | |

| 大手門跡石垣。 | |

| 現存する家老屋敷生田家の門(生田門)。 | |

| 宇都宮一族悲哀の舞台。合元寺。 今も壁は赤く塗り込められています。 |

|