|

西馬音内城(にしもない) |

| 別称 : 川名池城 | |

| 分類 : 山城 | |

| 築城者: 西馬音内道直 | |

| 遺構 : 曲輪、堀、土塁、井戸跡 | |

| 交通 : JR奥羽本線湯沢駅からバスに乗り、 「西馬音内堀回」下車徒歩10分 |

|

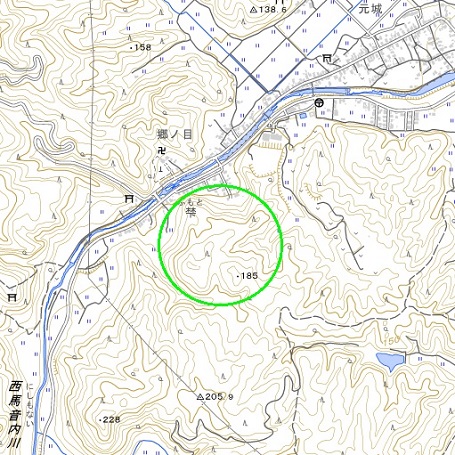

<沿革> 雄勝郡へ下向して稲庭城を築いた小野寺経道は、次男・道直を西馬音内に、三男・道定を 湯沢に配した。道直の入植は健治三年(1277)とされるが、山城がいつごろ築かれたのかは 定かでない。道直の子孫は西馬音内氏を称した。 文禄元年(1592)、由利十二頭の一人・矢島満安が仁賀保氏ら他の十二頭に攻め込まれ、 敗れて舅の西馬音内茂道を頼った。茂道は本家の小野寺景道(輝道)の庶子で、西馬音内 昵道の養子となったものとみられる。ただし、満安は永禄三年(1560)に幼年で家督を継いだ とされ、景道の跡を継いだ茂道の兄・義道が同九年(1566)の生まれであることから、満安を 茂道の女婿とするのは疑問が残る。 翌文禄二年(1593)、茂道は義道から謀反の疑いをかけられ、軍兵を差し向けられた。自身 が嫌疑の原因と考えた満安は、潔白を訴えるために西馬音内城内で自害した。しかし、茂道 は城を逐われ、最上義光を頼ったとされる。 慶長三年(1598)、茂道は最上氏に奪われていた小野寺氏の新田目・植田・角間・鍋倉の 諸城を奇襲して奪還し、その功を以て西馬音内城主に復帰した。同五年(1600)の関ヶ原の 戦いにおける茂道および西馬音内城の動向は明らかでない。翌六年(1601)に小野寺氏が 改易されると、西馬音内城も廃城となったと推測される。日本三大盆踊りの一つに数えられる 西馬音内の盆踊は、同年に茂道が義光に攻め滅ぼされたことを悼んで、家臣や領民が慰霊 のための亡者踊りを始めたのが由来といわれる。 <手記> 西馬音内城は、西馬音内川が平野部へ出る喉口部の丘陵地帯の一峰に築かれています。 北東麓の旧元西小学校付近が大手とされ、学校跡に駐車可能で、そこから登城路が延びて います。登り始めてまもなく、十三森塚という雄勝地域で散見される13基の小塚がありますが、 用途については諸説あり判然としないようです。さらに進むと尾根筋を断ち切る大きな堀切が あり、そこからが城域となります。 城域はとても広大で、各曲輪も広くしっかりと削平され、また切岸も高くしっかりしています。 他方で規模の大きさに比して堀や虎口など防備上の工夫はほとんど見られず、防衛面には あまり労力が割かれていない印象です。谷筋の削平地には矢島満安自刃の地と伝えられる 場所があり、おそらく根古屋も包摂した屋敷群で構成される城館だったのでしょう。 城内は植樹林で見通しもよく、遺構の残存状況も良好で、訪れ甲斐のある山城です。 |

|

| 元西小学校下の大手跡。 | |

| 十三森塚。 | |

| 北東端の堀切。 | |

| 同上。 | |

| 横堀ないし堀底道。 | |

| 神社跡とされる小区画。 | |

| 隅櫓台跡。 | |

| 隅櫓台跡脇の空堀。 | |

| 二の丸の切岸と帯曲輪。 | |

| 同上。 | |

| 二の丸下の空堀。 | |

| 二の丸跡。 | |

| 同上。 | |

| 本丸跡。 | |

| 本丸の井戸跡。 | |

| 本丸東側鞍部の堀切。 | |

| 本丸東側の曲輪。 | |

| 同曲輪から堀切越しに本丸切岸を望む。 | |

| 帯曲輪を見下ろす。 | |

| 矢島五郎満安自刃の地。 | |

| 自刃の地付近の腰曲輪。 | |