|

津城(つ) |

| 別称 : 安濃津城 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 細野藤光か | |

| 遺構 : 石垣、天守台、水濠 | |

| 交通 : JR紀勢本線津・近鉄名古屋津駅よりバス 「三重会館」バス停下車徒歩5分 |

|

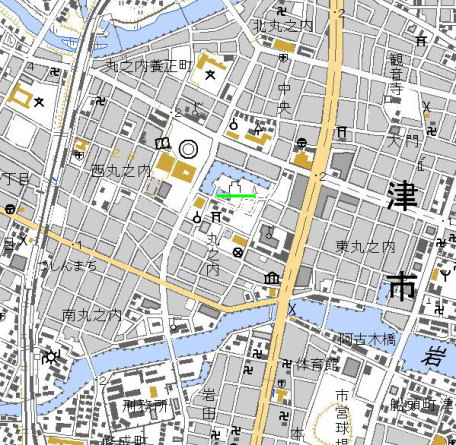

<沿革> 津は、古くは安濃津と呼ばれ、日本三津の1つにも数えられる良港であった。しかし、明応七年 (1498)の大地震により、地形が変わるほどの被害を受けた。この安濃津に初めて城が築かれた のは、港湾都市としての安濃津が廃れた後のことであった。 永禄年間(1558〜70)に、工藤長野氏の有力分家である細野藤敦が津城の前身となる安濃津 城を建造したとされるが、確証はない。また、弘治年間(1555〜58)に藤敦の父藤光が安濃村に 築いたとされる安濃城を安濃津城と同一とする文献もあるが、有力ではない。永禄十一年(1568) に織田信長が伊勢へ侵攻すると、藤敦は抵抗したものの、本家の長野氏が信長に降伏したため、 これに従った。 信長は、安濃津城に一族の津田掃部助一安を封じた。安濃津城が明確に歴史に登場するのは これ以降である。一安は永禄十二年(1569)に近江へ所領替えとなった。安濃津領は、長野氏を 継いでいた信長の弟信包(当時は信良)に与えられたと考えられている。 信包は伊勢上野城を居城としていたが、狭小であったことから安濃津城への移転を計画した。 城の改修工事は、元亀二年(1571)ごろから始められたとみられ、天正八年(1580)ごろようやく 完了した。滝川一益が縄張りを担当し、五層の天守をもっていたとされる。 天正十年(1582)の本能寺の変後、信包は豊臣秀吉に従い、15万石の知行を得て「津侍従」と 称された。しかし、文禄三年(1594)に秀吉の勘気を蒙って改易され、翌年に富田信広(一白)が 5万石で安濃津城に入った。富田氏時代に、本丸南の出丸が取り払われて内堀とされるなどの 改修が加えられたことが、記録に残っている。 慶長五年(1600)、信広の跡を継いだ子の信高(知信)は徳川家康の上杉征伐に従軍していた が、石田三成の挙兵を知ると急遽居城へと引き返した。信高は、伊勢上野城主分部光嘉とともに 安濃津城へ篭り、これに松坂城主古田重勝の援兵を加えた1700の兵で城を守った。 安濃津城は3万余の伊勢方面軍に包囲され、熾烈な攻防戦を繰り広げた。信高や光嘉自身が 城を出て戦うほどであったが、信高の妻が甲冑に身を包んで敵将を討ち取り、夫の窮地を救った とする逸話が残されている。 しかし、多勢に無勢で奮戦及ばず、光嘉と信高は木食上人の調停により開城した。この攻城戦 によって城下町や天守は焼失した。関ヶ原本戦が東軍の勝利に終わると、信高は功績を認められ、 2万石加増のうえで安濃津城へ復帰した。 慶長十三年(1608)、信高は伊予宇和島へ加増・転封され、代わって藤堂高虎が宇和島から 22万石で安濃津に封じられた。高虎によって、安濃津城は津城と改称された。高虎は津城を平時 の城、伊賀上野城を有事の城と考え、豊臣氏と徳川氏の間の緊張が続くなか、まず伊賀上野城 の改修を優先させた。高虎が本格的な津城の改修に取り掛かったのは、慶長十六年(1611)の こととされる。天守台は修築されたものの、天守が再建されることはなかった。 以降、藤堂家津藩の居城として続き、明治維新を迎えることになった。 <手記> 津城は、安濃川と岩田川に挟まれた、中洲のような場所に築かれた平城です。津は、南北に 伊勢街道が縦走し、西へ向かう伊賀街道の基点となっている交通の要衝にあります。江戸時代 以降は、港町というより伊勢参宮の宿場町として栄えていたようです。 ただ2つの川の間隔が狭いため、城としての発展は余り望めない地形といえます。そのためか、 津城は築城の名手と謳われた高虎にしては、かなり単純な構造をしているように思われます。 たしかに、本丸と内堀の間に犬走りを設けているあたりに高虎の縄張りの特徴が見られますが、 伊賀上野城や篠山城のような高石垣はなく、本丸以外の枡形は総じて造りが簡素です。 その代わりに津城の特徴といえるのが、広大な内堀です。かつては幅が100mほどもあったと いわれていますが、残念ながらそのほとんどが埋められ、残った部分も幅が普通の城と同じ程度 に狭められてしまっています。 今日目にできる遺構は本丸と西の丸の一部ですが、それでもかなり手が加えられていて、注意 深く回らないとどこまでが当時のものか判別できません。本丸石垣の上に建つ三重櫓は、本来は 枡形門があったところで、そもそも櫓が乗っているはずのない場所です。 全体に津は、そもそも見どころが少ないとはいえ観光に全くといっていいほど力を入れていない ように感じました。せっかくの三重櫓も、城外から見ると電線やコインパークが視界に入ってしまい、 見栄えがしません。本丸のすぐ脇の高虎を祭った高山神社も、なんとも質素な造りをしています。 まあ、高虎は「転石苔むさず」の代表格といわれるように、どうにも日本人の間では人気の出そう にない人物ですから、仕方のないことなのかもしれませんが。 ちなみに、伊勢音頭の「伊勢は津でもつ、津は伊勢でもつ、尾張名古屋は城でもつ」の歌詞は 有名ですが、結局どういう意味なのかいまだに分かりません。 |

|

| 東鉄門跡に建つ模擬三重櫓。 | |

| 天守台。 | |

| 内堀と本丸(中央)、西の丸(右端)を望む。 | |