|

沼館城(ぬまだて) |

| 別称 : 沼の柵 | |

| 分類 : 平城 | |

| 築城者: 清原氏か | |

| 遺構 : 土塁 | |

| 交通 : JR横手駅からバスに乗り、「沼館」 下車徒歩10分 |

|

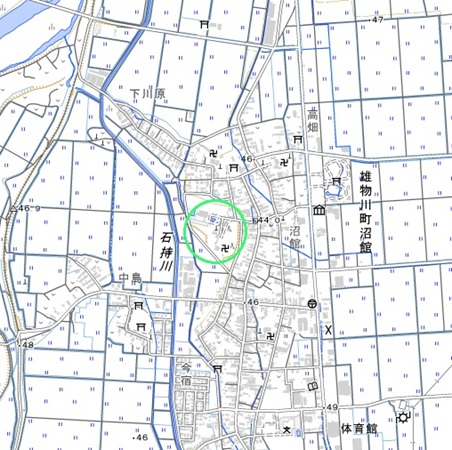

<沿革> 後三年の役における戦場の一つとなった沼の柵に比定される。応徳三年(1086)九月、 清原家衡は異父兄・清原清衡を支援する源義家に攻め込まれ、沼の柵に籠城した。義家 は周囲を水に囲まれた沼の柵に手こずったうえ、厳しい冬が到来して兵士は飢えと寒さに 苦しみ、撤退を余儀なくされた。 義家を敗退させたと聞いた叔父の清原武衡はこれを誉れとし、家衡により堅固な金沢柵 へ移るよう促した。しかし、翌寛治元年(1087)に金沢柵は兵糧攻めによって落ち、家衡や 武衡は処断された。役後の沼の柵については不明である。 16世紀前半、戦国大名・小野寺稙道が沼館城に居城を移したとされる。それまでの本拠 は湯沢城とも稲庭城ともいわれるが、確証はない。稙道以前から小野寺氏一族が住んで いたとも伝えられるが、こちらも裏付けはなく、沼の柵からのつながりも定かでない。 天文十五年(1546)、稙道は家臣・大和田光盛や金沢八幡宮別当の金乗坊らに背かれ、 湯沢城に追い詰められて敗死した(平城の乱)。稙道の遺児である輝道(景道)は庄内の 大宝寺氏に匿われ、3年後に八柏城主八柏道為ら旧臣の支援を受けて、光盛や金乗坊を 攻め滅ぼした。家督を継いだ輝道は、横手城を築いて居城を移し、沼館城には庶兄である 大築地秀道を城代に入れた。 天正十四年(1586)、戸沢盛安が沼館城攻略の兵を挙げ、秀道は沼館北東の阿気野で これを迎え撃ったが、家臣・小清水蔵人を盛安自らに討ち取られ敗北した(阿気野合戦)。 沼館城自体は、援軍が到着したため落城を免れている。 慶長五年(1600)の関ヶ原の戦いに伴う大森合戦では、沼館城代として大築地又二郎の 名が見え、秀道の子と推測されている。翌六年(1600)に小野寺家は改易され、沼館城も 廃城となった。 <手記> 雄勝山蔵光院の境内が沼館城の主郭跡とされています。立派な山門前には石碑が建ち、 西から辺から北東辺にかけて土塁が巡っています。この土塁は高さも幅もかなりの規模で、 1代限りとはいえ小野寺本家の居城となっただけはあるといえるでしょう。 蔵光院の北西に隣接する雄物川北小学校跡地が二の丸とされていますが、遺構はあり ません。また、『日本城郭大系』には沼館中学校が三の丸とあるものの、これがどこなのか 国土地理院地図の年代別航空写真を見ても分かりませんでした。また、蔵光院の北東はす 向かいの交流センターには、「佐々木又蔵君碑」なる石碑の建つ土塁状地形がみられます。 これが三の丸の名残ではないかと思うのですが、確証はありません。 現存する遺構や推定される縄張りは当然ながら戦国時代のものであり、沼の柵の跡地に 築かれているとしても、平安時代の城柵と合致する部分はかなり限られるのではないかと 思われます。 |

|

| 蔵光院山門と沼の柵跡碑。 | |

| 蔵光院本堂。 | |

| 境内(主郭跡)のようす。 | |

| 同上。 | |

| 南東隅の土塁。 | |

| 同上。 | |

| 東辺の土塁。 | |

| 北東隅の土塁。 | |

| 土塁北東隅を外側から。 | |

| 交流センターの土塁状地形。 | |

| 土塁状地形上の「佐々木又蔵君碑」。 | |